Wiederkind

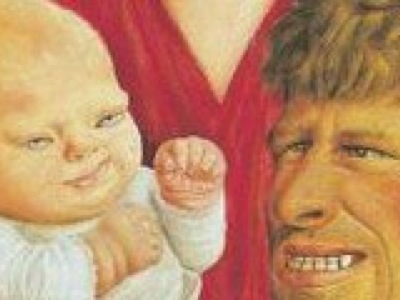

Die Literatur kennt das Motiv des rückwärtslaufenden Lebens. Der Held in Sean Greers Roman “Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli” wird als Greisenknabe geboren und vor der Welt versteckt. Er kommt in der Gestalt eines Siebzigjährigen zur Welt, verhutzelt, mit riesiger Nase und weißem Haar, die Haut von Altersflecken übersät, er wird im Laufe der Jahre immer jünger, immer hübscher, dann zusehends bubenhafter, bis er schließlich als Säugling stirbt. Er ist so hilflos, so unschuldig, so lernbegierig wie jedes Kind. Nur sein Körper altert verkehrt herum. Innerlich ist er jung und unerfahren, allenfalls ahnend, daß er anders ist als die anderen, und so hält er sich folgsam an das, was ihm die Eltern einschärfen: Sei, wofür sie dich halten”. Was als Schutz gedacht war, wird rasch zum Fluch, als Max eines Nachts, gefangen im abgenutzten Körper eines Mittfünfzigers, aber mit der leicht entflammbaren Seele eines Siebzehnjährigen, der Nachbarstochter begegnet und ihr so vollkommen, so rettungslos verfällt, wie es nur einem Spätpubertierenden widerfahren kann. Für seine maßlose unmögliche Liebe ignoriert er allen Anstand, verhöhnt er jede Moral, verletzt er jede Regel, übertritt er jede Grenze. Wie Nabokovs “Lolita” ist der Roman aber so geschrieben, daß wir dem Helden, wie Humbert Humbert, jede Selbstsucht nachsehen, alle Schandtaten verzeihen und sogar mit ihm fiebern, daß seine Tarnung nicht auffliegen möge. “Meine Muskeln verloren ihren Tonus, meine Schuhe wurden zu groß, um mich herum, das war das erstaulichste, begann die Welt zu wachsen. Spiegel, Fensterbretter, Schubladen stiegen Monat für Monat unmerklich, bis ich mir eines Tages, als ich nach dem Türknauf griff, ein, zwei Zoll darunter die Fingerknöchel aufschlug. Ich schrumpfte. Ich würde in meinem Körper nie mehr sicher sein. Ich würde stolpern, bis ich starb, ich wurde zum Kind.”

Eine Adaption des Pinocchio-Stoffes, die das Motiv des rückwärtslaufenden Lebens variiert, mit dem Titel “Pinocchio in Venice” stammt von Robert Coover. Der Held, ein betagter emeritierter Professor einer amerikanischen Universität, beschließt, angesichts des nicht mehr fernen Todes in seine Geburtsstadt Venedig zurückzukehren, um sein opus magnum, seine Autobiographie, zu vollenden. Der in die Jahre gekommene Pinocchio erlebt all seine gefährlichen Abenteuer noch einmal, während er sich allmählich wieder in eine hölzerne Puppe zurückverwandelt. Das Buch ist wüst und obszön wie eine Commedia-dell'Arte-Aufführung und, unterbrochen von philosophischen Meditationen über das Wesen fiktionaler Prosa und die Frage nach dem Unterschied zwischen Menschen und Androiden, arbeitet es Elemente des Pinocchio heraus, die im vermeintlichen Kinderbuch verborgen oder unterbelichtet bleiben. Die Fee mit den blauen Haaren ist hier verlorene Geliebte, Mutter, Schwester und Tochter zugleich. Weit mehr noch als bei Collodi ist sie eine stark proteische Figur, sich ständig verwandelnd, nicht zu fassen, einmal ein dummes, Kaugummi kauendes, dickbrüstiges american girl, genannt Bluebell, einmal die liebliche, ätherische Erscheinung eines kleinen Mädchens mit blauem Haar, dann wieder ein furchterregendes, inhumanes Mutter-Monster. Alle ihre Gestalten verschmelzen im finalen Zusammentreffen mit Pinocchio, der, an der Schwelle des Todes endlich begreift, daß ihm seine pathologische Fixierung an sie den Zugang zu seinen eigenen Gefühlen versperrte: sein Herz war ein Stück Holz.

Die Umkehrung der persönlichen Entwicklung ist möglicherweise literarisch verbreiteter als man meint. Auch bei Nabokovs „Lolita“ könnte es sich um solch eine Inversion handeln. Man starrt immer auf Lolita. Der Skandal lag darin, daß in dem Roman einer sexuellen Obsession das Objekt der Begierde ein minderjähriges Mädchen ist. Mit dieser lüsternen Augenstarre verkennt man, daß die Hauptperson des Romans gar nicht das Mädchen ist, sondern der Mann, der wieder zum Kind wird. Lolita ist eine Frau wie jede andere. Man verliebt sich immer in ein Phantasma. In der Liebe wie in Krisen und als Kranke werden wir wieder zum Kind. Ich bin wieder das Kind, das ich einmal war, obgleich ich der Erwachsene bleibe, als den ich mich kenne. Ich habe von dem Kind-Gefühl, von dem Fühlen als Kind, selber allenfalls eine dumpfe Ahnung. Erwachsener bleibe ich in den Rationalisierungen und in der Wahrnehmung der anderen.

Was hat es mit dieser Regression auf sich, wie kommt sie zustande, und wofür soll sie gut sein? Vergegenwärtigen wir uns, mit welchen Krisen es das Kind zu tun hat, um so herauszufinden, welche Funktion das Wiederkind für die Krisen des Erwachsenen gewinnen kann. Mit der Geburt wechselt das Kind von einer geschützten Sphäre in eine höchst prekäre Situation, da an die Stelle des fraglosen Daseins des kindliche Organismus innerhalb der schützenden Wohnung des Mutterbauches eine Situation getreten ist, in der Kommunikation zwischen zwei Individuen nötig ist und diese Kommunikation glücken, aber auch schiefgehen kann. Säuglinge sind ohne die Fürsorge anderer Menschen, welche die Elternrolle übernehmen, nicht nur deshalb überlebensfähig, sondern auch wegen des Schutzes, den die Eltern zum Überstehen der potenziellen Folgen von Kommunikationsstörungen bieten. Vor allem ist es die Mutter-Kind-Dyade, die das Kleinkind von den Zumutungen des Individuums vorläufig bewahrt. Das Kleinkind bleibt gewissermaßen über die Geburt hinaus eingebaut in die Prozesse, welche den mütterlichen Organismus im Gleichgewicht halten. Das Kind ist zwar nicht mehr davon entlastet zu denken und zu handeln, doch ist der Zweck, sein psychisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, auf die Einheit aus zwei Personen verteilt.

Im Unterschied zu vielen anderen Tieren, die, sobald sie das Licht der Welt erblicken, damit beginnen, Gefahren zu taxieren und ihnen zu trotzen und gewissermaßen für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen, ist der neugeborene Mensch eine lange Zeit noch nicht selbständig hierzu in der Lage. “Wann hätte man je von einem Säugling gehört, der gleich nach seinem ersten Schrei seine Aktentasche nähme und sich auf den Weg ins Büro machte? Nicht einmal Milch könnte er alleine holen” (Sigmund Freud). Gleichwohl wird der Begriff des Individuums von Anfang an auf das menschliche Lebenwesen angewandt. Wenn Kleinkinder von den Nächsten nach dem Vorbild des Erwachsenen als autonom und unabhängig behandelt würden (wie von Keoma dessen Sohn in dem gleichnamigen Film von Sergio Corbucci), dann würde sich der Irrtum schnell erweisen: Sie würden eingehen. Für die Beurteilung von Kindern gilt daher vernünftigerweise: Je kleiner sie sind, desto weniger Eigenverantwortung kann man von ihnen erwarten. Mit der Perspektivierung der Erziehung und den pädagogischen Ansprüchen an das Kind wird jedoch diese Grundregel der eingeschränkten Autonomieerwartung an Kleinkinder notorisch wieder zurückgenommen.

Im Moment der Geburt kommt es, angesichts dessen, was dem Neugeborenen bevorsteht, mit gutem Grund zu einer gewaltigen Beunruhigung des kindlichen Organismus. Freud wählte in „Hemmung, Symptom und Angst“ mit Bedacht den Begriff der Perturbation, weil er ihm am besten geeignet schien, das Besondere dieser Angst zu bezeichnen und zu vermeiden, daß man sie mit der kleinen Münze der Ängste gleichsetzt, mit denen sich heute die Therapieindustrie vornehmlich beschäftigt und von denen sie lebt. Das Kind hat von den Gefahren für die Erhaltung des Lebens, die mit der Geburt einhergehen, kein Bewußtsein. Psychologisch könne der Säugling „nichts anderes bemerken als eine großartige Störung in der Ökonomie seiner narzißtischen Libido. Große Erregungssummen dringen zu ihm, erzeugen neuartige Unlustempfindungen, manche Organe erzwingen sich erhöhte Besetzungen, was wie ein Vorspiel der bald beginnenden Objektbesetzung ist“.

Die Angst, die den Geburtsakt begleitet, wird in höherem Maße bewußt in der Angst, welche die Entdeckung des Kindes auslöst, daß es nicht mit der Mutter allein ist und es sich bei den Eltern um freie Individuen handelt, die nicht bedingungslos zur Verfügung stehen. Das grundlegend Neue dieser Situation, die ebenfalls als Zäsur erlebt wird, als Schrecken, der über einen hereinbricht, markiert eine zweite katastrophische Veränderung im Leben eines Kindes, verbunden mit angstvoller Erwartung gesteigerter Unsicherheit auf der einen und gesteigertem Reizhunger auf der anderen Seite. Man hat die Überwindung des Ödipuskomplexes als eine Vertreibung aus dem Paradies beschrieben. Durch das Essen vom Baum der Erkenntnis erscheint Gott plötzlich in einem anderen Licht. Er wird als ein freies Individuum erkennbar und wandelt sich dadurch von einem gütigen zu einem unberechenbaren, inkonsequenten, willkürlichen Wesen.

Die frühe Kindheit als Paradies beschrieben zu bekommen, mag auf Skepsis stoßen, da wir als Erwachsene wissen, welch existenzielle Nöte und Verzichtsleistungen wir als Kleinkinder zu bewältigen hatten. Doch sind die Anpassungs- und Verzichtsleistungen, die das Kind zu erbringen hat, ja nicht als solche bewußt, was wir schon daran sehen, daß Kinder auf erlittenen Objektverlust weniger mit Trauer als vielmehr mit Protest, Wut und Vergessen reagieren. Dies liegt eben daran, daß es das eigene Getrennt- und Selbstsein noch nicht gibt und es deshalb Erfahrung als ein persönliches und subjektives Phänomen noch nicht geben kann. Die vergessene und von Wut überspielte Trauer holt den Erwachsenen freilich spätestens bei dem ersten Beziehungs-Verlust ein. Dann müssen wir bewußt nacherleben, was wir als Kinder unbewußt verdrängt haben. Woran wir als Kinder gestorben sind, ohne es zu bemerken, daran müssen wir nun in vollem Bewußtsein sterben, um zu wissen, daß wir es überleben.

Wenn wir nach der Art und Weise fragen, wie Kinder die genannten Anforderungen bewußt erleben, „wird uns die enorme Leidensfähigkeit und vor allem ihr ungeheurer Mut, den vielen existenziellen Bedrohungen zu widerstehen, großen Respekt einflößen“ (Winnicott). Eine andere Frage ist, wie jene Erfahrungen bewußt erinnert werden: „Aus dieser Perspektive ist von all der Not, Unsicherheit und Angst fast nichts mehr zu sehen, weil alle jene emotional besetzten Vorstellungen oder inneren Objektbeziehungen, die sich irgendwann als nicht mehr zutreffend erwiesen haben, verdrängt wurden, so daß zwar weiterhin diese oder jene Bedrohung, diese oder jene Mangelzustände erinnert werden, zugleich aber immer auch ein vollgültiges Muster zur Verfügung steht, der Bedrohung auszuweichen und den Mangel zu beheben.“ Diese geglückte, da nachhaltig gemachte Verdrängungsleistung erweist sich im Falle der Regression auf Bewährtes im Gefolge einer Traumatisierung allerdings als perforiert und porös, so daß der von der vermeintlichen Schutzfunktion der Reife Enttäuschte in einen Zeittrichter stürzt. Untzer dem Eindruck einer traumatischen Erfahrung ist so für manchen „die Regression auf ödipale oder präödipale Erlebnisdimenionen mit schwer aushaltbaren Ohnmachts- und Verlorenheitsängsten verbunden. Betroffene geraten in die unerträgliche Situation, abhängig zu sein von jemandem, der selber unabhängig und frei ist und sich durch seine offene Rede erneut als unabhängiges und freies Subjekt setzt – eine Situation, in der es ein Verweilen nicht geben kann.“

Niemand käme ernsthaft auf die Idee, die Kommunikation zwischen Mutter und Kind sich so vorzustellen, als würde die Mutter zum Kind sagen: Ich lebe mein Leben, und du lebst deines. Ich bin nicht dazu da, deine Erwartungen zu erfüllen. Du bist du, und ich bin ich. Sollten wir einander begegnen, so könnte das schön sein, wenn nicht, ist es auch ok. Es wäre so, als würde das die Nase eines Menschen zu dessen Mund sagen, oder das eine Auge zum andern. Die zwingende Schlußfolgerung ist daher, daß man sich hüten soll, psychologische Kriterien an das Verhalten des Kleinkindes anzulegen. Eine zweite Folgerung könnte aber noch wichtiger sein. Kindliche Angst und Hilflosigkeit, die im Verlauf eines Traumas beim Erwachsenen auftreten, kann man mit den Maßstäben der Erwachsenenpsychologie ebensowenig angemessen erfassen und bewerten, weil der Erwachsene an die kindliche Perturbation und die ödipale Kastration erinnert wird und wieder in die dyadische Existenzform zurückfällt, in der das Individuum als Individuum noch gar nicht existierte. Die Person, die etwa vom Partner verlassen wird, kann sich als eigenständige Person außerhalb der dyadischen Einheit mit jenem Partner zwar denken, aber nicht fühlen. Er muß den Partner, der sich der Dyade entzieht, obwohl er Teil des Betroffenen ist, duch einen anderen ersetzen, vorzugsweise mit einem bezahlten Therapeuten.

Wie das Kleinkind befindet sich auch der in der Krise regredierende oder auf Bewährtes rekurrierende Erwachsene nicht als Individuum auf der Welt, sondern bildet eine symbiotische Einheit mit anderen Personen, mit dem Partner oder einer Ersatzperson. Der wieder zum Kind gewordene Erwachsene, das Wiederkind, rutscht in Übertragungs-Symbiosen hinein und wechselt von einem Gegenüber zum anderen, um sich mit der einen Hexe von der anderen zu befreien. Um mit Hilfe der einen die Ohnmacht zu besiegen oder zu relativieren, die ihm die andere demonstriert, um mit Hilfe der anderen oder der vielen der einen seine Unabhängigkeit zu versichern (wie in „Liebe in Zeiten der Cholera“ von Gabriel Garcia Marquez).

Eine erhöhte Krisenanfälligkeit des Erwachsenen kann ironischerweise gerade daher rühren, daß man von ihm als Kleinkind zu viel erwartet hat und ihn voreilig als Erwachsenen behandelt hat. Die Fähigkeit, die ein Erwachsener im Laufe seines Lebens erworben hat, sich selbst verdinglicht zu beschreiben, als eine Person unabhängig vom Kontext, wird in der schizophrenen Familie bereits vom Kleinkind erwartet, wenn ihm unterstellt wird, es würde schreien, um die Mutter zu ärgern. Weil es unbedingt seinen Willen durchsetzen will, weil es uneinsichtig ist, weil es bockig ist, und dieser Bock ihm beizeiten ausgetrieben werden muß, damit die Mutter ihre Grenzen stabilisiert, sich als Ich schützen kann. Sie redet sich ein, ihr Kind bettle mit seinem Schreien um Prügel oder danach, ignoriert und eingesperrt zu werden.

Wenn man einräumt, daß der Erwachsene latent immer zugleich Kind bleibt und akut in besonderen Situationen wieder Kind wird, dann muß man außerdem in Teilen die gängige Erkenntnistheorie korrigieren. Gregor Samsa in Kafkas „Verwandlung“ gibt hierfür wertvolle Anregungen. Der Käfer, in den er sich eines Morgens verwandelt sieht, ist das Kleinkind, das mit den Beinen in der Luft auf dem Wickeltisch liegt und für die Familie ein Eindringling und Monstrum ist wie ein überdimensionales Insekt. Unter dem Aspekt einer kindlichen Erkenntnistheorie ist die Ohnmacht gleichbedeutend mit Allmacht. Die Mutter ist nicht nur die Göttin, die über Leben und Tod entscheidet, sondern auch das Kind, das meinen Schutz braucht. Die Übertragung ist nicht nur Projektion von Übermacht und Furchtauslösern auf eine Person wie den Vater, sondern ist zugleich auch Furcht um diese Person. Ich kann mich als Kind nicht ohne weiteres von meinem Vater entfernen. Als Kleinkind erlebte ich es aber so: Mein Vater kann nicht gehen, er muß immer in meiner Nähe bleiben. Er hat zu viel Angst. Aber ich bin ja bei ihm. Und ich leide mit ihm, ich muß seine Symptome teilen. Wenn die sogenannten Primitiven einer Puppe als Stellvertreter für die Ahnen etwas Gutes tun, sie gut versorgen, dann hilft das auf dieselbe Weise wie das Kleinkind den Eltern dabei hilft, sich gut zu fühlen. Es ist nicht so, daß die Kinder laufen lernen müssen, damit sie weggehen können und die Eltern nicht mehr brauchen. Sondern die Kinder müssen dafür sorgen, daß die Eltern weggehen können.

Das gespaltene und unbewußt strategische Verhalten des “Wieder-Kindes”, wie ich diese Wahrheit nennen möchte, um ihr einen Namen zu geben, könnte Ähnlichkeit mit dem Erleben im Traum haben. Freilich setzt dieser Vergleich ein verändertes Verständnis Betrachtung des Traumes voraus. Im Traum geschieht vielleicht vor allem dies, was bisher übersehen wurde und was wir im Wachzustand leugnen: Wir (v)erkennen uns als Kinder. Wie erkennen, indem wir verkennen. Im Traum wird offenbar, daß wir immer Kinder bleiben, wenn dieses Offenbarwerden auch verschlüsselt ist. Durch diesen periodisch wiederkehrenden Rückschritt regenerieren wir uns psychisch und physisch und betrachten und bearbeiten die Geschehnisse auf eine Weise, die sich zu Beginn unseres Lebens bewährt hat. Im Traum enthüllt sich unsere Natur als ewige Kinder, von der wir aber als Wachende nichts wissen dürfen.

Dienstag, 4. Januar 2011