Lügen

Das Reden über das Lügen ist in hohem Maße von der Pädagogik präformiert, und damit ist der Zugang zum Wesen dieses komplexen Vorgangs verstellt.

Lügen gilt als moralisches Defizit, der Lügner gilt entsprechend als erziehungsbedürftig. Doch ist Lügen selbst ein moralischer Akt, der es dem Probanden ermöglicht, ohne pädagogische Zudringlichkeit zu reifen. Der Lügner ist der Platzhalter des Subjekts, zu dem er einmal geworden sein will. Mit der Lüge macht sich das vermeintlich vollständige und ausgereifte Subjekt wieder zu einem, der dies mit Hilfe der anderen erst noch werden muß. Das Lügen ist für das Individuum notwendig, um sich die eigene Unfertigkeit und die Perfektibilität interaktiv erfahrbar zu machen. Das schlechte Gewissen, die Lüge und die Scham begleiten diesen seine Entstehungsbedingungen verleugnenden Entstehungsprozeß des Subjekts wie Wachstumsschmerzen, wie das Ausschlagen eines “Triebes”, was kongenial symbolisiert ist im Wachsen der hölzernen Nase Pinocchios. So haben Lügen nicht nur kurze Beine, weil sie beim Laufen eingeholt werden wollen, sondern auch eine lange Nase, an der die anderen, die beim Reifungsprozeß als Kafka’sche Gehilfen zur paradoxen Mitarbeit aufgefordert sind, man die Lüge erkennt. Der Lügner der Pädogogen ist ein schlechter Lügner. Er wird ertappt und macht seine Sache so schlecht, daß er eratppt werden muß. Lügen wird generell ineinsgesetzt mit schlechtem Lügen, das sich verrät, durch Erröten oder Fehlleistungen, die durch das schlechte Gewissen gesteuert werden. Der Lügner der Pädagogen braucht das Ertapptwerdenkönnen.

Hilfreich sind in diesem von der Pädagogik in aberwitziger Weise verkannten und dummdreist verstellten Zusammenhang auch Nietzsches Betrachtungen zur Genealogie der Moral, die zu einem tieferen Verständnis des sogenannten schlechten Gewissens verhelfen können. Das Gewissen wird eingeführt über das Tier, das herangezüchtet und dressiert wird, um etwas zu versprechen: still zu sitzen, keinen Laut von sich zu geben, zu apportieren, unwillkürliche Körperfunktionen auf Kommando zu vollziehen. Derjenige, der ein Versprechen gibt und es auch hält, hat sich ein Vermögen angezüchtet oder anzüchten lassen, ein Gegenvermögen zum Vergessen, aus dem ein Gedächtnis des Willens wird. Pinocchio steht auf dieser Grenze zwischen Tier und Mensch, indem er ein Versprechen gibt, es aber nicht unbedingt hält. Pinocchio bricht sein Versprechen allerdings nicht aus Kalkül, auch nicht indem er das gegebene Versprechen vergißt, sondern weil er angesichts einer neuen Lage nicht zu entscheiden vermag, ob unter den soeben veränderten Umständen das Versprechen überhaupt noch gültig und noch sinnvoll ist und nicht ganz anderes von ihm erwartet wird, um dem Sinn des gegebenen Versprechens zu genügen. Er ist der Überzeugung, daß er das Versprechen hält, gerade indem er es uminterpretiert oder vorläufig dahingestellt sein läßt. Er ordnet sich unter oder ein, indem er verspricht, alles zu tun, um seine Autonomie zu bewahren. Es handelt sich nicht um Routinen, sondern um eine Ausnahmesituation. Carl Schmitt hätte an Pinocchios Dezisionismus seine Freude gehabt.

Nietzsche nennt in „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ das Gewissen einen Eindruck, der durch ein Verlangen aufrechterhalten wird, das aktiv erinnert wird und damit die langfristige Kontinuität des Willens hervorbringt. Aber ein Eindruck woher und in wessen Dienst? Wer wirklich zuverlässig hält, was er verspricht, bräuchte nichts zu versprechen. Das versprechende Wesen stellt zwischen Aussage und Handlung nicht etwa eine direkte Verbindung her, sondern eine Lücke, die anerkannt wird als Gelegenheit des Eingreifens widriger Zufälle. Angesichts dieser Umstände erzeugt der Wille weiter sich selbst, arbeitet an seiner eigenen Kontinuität, produziert diese “lange Kette des Willens”, bringt seine eigene Zeitlichkeit gegenüber jener der Anderen ins Spiel, die die Ausführung des Willens verkomplizieren, beschränken oder verunmöglichen könnte. Der Versprechende ist jemand, “der sein Wort gibt auf etwas, auf das Verlaß ist, der sich stark genug weiß, es selbst gegen Unfälle … aufrecht zu halten”. Er muß aber auch wissen, daß er dieses Versprechen nur geben kann, indem er die Möglichkeit einräumt, es nicht halten zu können. Sonst wäre alles wie bei einer Marionette vorherbestimmt und ein Versprechen unnötig und sinnlos.

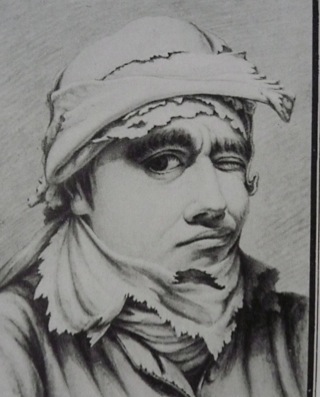

Pinocchio gilt als notorischer Lügner, und damit stellt man ihn in eine Reihe mit den großen Lügnern der Literaturgeschichte, mit Münchhausen, Peer Gynt, Odysseus, die alle jeweils einen spezifischen Aspekt des Lügens verkörpern. Letzterer rettet sich und seine Mannschaft vor der Rache des Polyphem, indem er sich listig als “Niemand” bezeichnet. Wenn der Aufschneider Münchhausen sich angeblich am eigenen Schopf aus dem Sumpf völlig auswegloser Situationen herauszieht, berauscht sich Peer Gynt an seinem mythopoetischen Talent, indem er sich selbst eine Legende zulegt, als Opfer und schöpferischer Held, in dessen Leben von Anfang an nichts dem Zufall überlassen war, und seine erdichtete Biographie beständig umdichtet, worin es ihm Schliemann, Karl May und Sigmund Freud gleichtun. Mithilfe Pinocchios gelangen wir zu einem weiteren Aspekt im Verständnis des Lügens. Statt zu fragen, wie lügt Pinocchio, sollten wir fragen: Wie glaubt man ihm nicht. Oder auch: Wie weiß er nicht, daß man ihm nicht glaubt. Wie soll er fähig sein zu antizipieren, daß man ihm nicht geglaubt haben wird?

Freud war ein Lügner im Dienste des Unbewußten, wie Sartre entdeckte, indem er den Finger auf einen Widerspruch im Unbewußten legte. Das Unbewußte oder Verdrängte gilt gemeinhin als der Lügner, das Ich als der Getäuschte, welcher der Lüge zum Opfer fällt. Das Unbewußte ist so geartet, daß bestimmte Vorstellungsgehalte daran gehindert werden, ins Bewußtsein zu gelangen. Wenn das Unbewußte aber in der Lage ist, diese Zensur auszuüben, so Sartre, ist ihm eine manifeste Absicht zu unterstellen. Das Unbewußte muß ein Wissen von dem haben, was ins Bewußtsein gelangen darf und was nicht. Wie aber ist ein Unbewußtes zu denken, das offenkundig über Wissen verfügt? Und wie kann sich die Abwehr in einer Analyse-Situation noch verstärken, wenn die Zensur nicht genau weiß, daß ihre Absicht in der Aufrechterhaltung der Lüge besteht. Indem diese selektive und damit absichtliche Zensur erfolgen kann, muß das Ich sich also blind und taub stellen. Darin liegt für Sartre eine Unaufrichtigkeit des Subjekts gegen sich selbst.

Sartre ließ als Moralist selbst nicht als Entschuldigung gelten, daß das, was er Unaufrichtigkeit nennt, sich in der frühkindlichen Phase der Abhängigkeit von den Eltern etabliert hat, da Freiheit und Reflexion noch schwach ausgebildet waren. Irgendwo muß eine erste Ursache die Verantwortung übernehmen. In jedem Fall streicht er die freie Entscheidung heraus, die zuweilen lieber die vordergründige Bequemlichkeit wählt als die Auseinandersetzung mit Unlustgefühlen riskiert. Damit forciert Sartre die Selbstaufklärungschance und –pflicht des Neurotikers.

Freud selbst räumte ein: “In seiner Mittelstellung zwischen Es und Realität unterliegt es (das Ich) nur zu oft der Versuchung, liebedienerisch, opportunistisch und lügnerisch zu werden, etwa wie ein Staatsmann, der bei guter Einsicht sich doch in der Gunst der öffentlichen Meinung behaupten will.” Sartre, um gegen Freud zu erklären, wie Unbewußtes bewußt zensiert werde, folgt selbst der Freudschen Figur der Verneinung, des Negativismus: “Ein verdrängter Vorstellungs- oder Gedankeninhalt kann also zum Bewußtsein durchdringen, unter der Bedingung, daß er sich verneinen läßt. Die Verneinung ist eine Art, das Verdrängte zur Kenntnis zu nehmen, eigentlich schon eine Aufhebung der Verdrängung, aber freilich keine Annahme des Verdrängten.” Sie ist der Lüge nachgebildet. (156)

Ein Kompromiß zwischen Sartre und Freud, zwischen der bewußten Lüge und dem unbewußten Irrtum bietet sich an, wenn wir uns das Unbewußte als eine Sprache vorstellen, die wie das Krankheitssymptom arbeitet. bzw. wenn wir das Krankheitssymptom als Sprache auffassen. Wenn Pinocchio lügt, dann prägt er ein Symptom aus, mit dem er die Umwelt darauf aufmerksam macht, daß er mit sich selbst in Widerspruch geraten ist. Während wir mit dem Lügner die Intention verbinden, seine Lüge zu verbergen, also alles zu tun, damit seine Lüge erfolgreich ist, unterliegt Pinocchio dem Zwang oder gehorcht er dem unbewußten Wunsch, den anderen mitzuteilen, daß er lügt. Eine Lüge aber, die sich als Lüge offenbart, ist vereitelt oder hat von vornherein ihren Zweck verfehlt. Pinocchios Lügen muß also einen anderen Zweck und einen anderen Sinn haben, als den, den anderen zu täuschen. Pinocchios Lügen ist vielleicht besser verstanden als eine Einladung an den Anderen, sein Symptom verstehen zu helfen, ihn in seiner Entwicklungs-Sehnsucht und Autonomiebestrebung zu unterstützen. Diese Einladung als Lüge zu brandmarken, ist Resultat einer aufgrund narzißtischer Gewinnerwartung als Erziehungsauftrag unzureichend reflektierten Gegenübertragung. Die erfolglose Lüge bedeutet die Öffnung und Transparenz des Subjekts für die Intervention des Anderen. Der Analytiker wäre den Eigeninteressen seine eigenen Narzißmus zum Trotzz, aufgefordert, in der vermeintlichen Abwehr eine Einladung zu erblicken.

Pinocchio kann uns dazu verhelfen, die Lüge in einem anderen als dem moralisch-pädagogischen Licht zu betrachten. Sein Lügen gehorcht der Logik einer Sprache des Symptoms. Das ausgebildete Symptom ist ein solches insofern, als wir etwas mitteilen und selber nicht verstehen, was es besagt. Weil wir es selber nicht verstehen dürfen, weil es darauf ankommt, daß die anderen es sehen. Es kommt nun darauf an, wie die anderen sich zu dieser Aufforderung verhalten. Die Mutter sagte: Ich weiß, du schaffst es alleine, aber ich will es sehen. Diese Mutter wünschen wir uns in allen anderen Personen, denen wir begegnen. Und wenn sie es schon sehen, hoffen wir auch, daß sie verstehen, besser als wir selbst, und uns uns erklären.

Die Symptombildung ist riskant, denn ohne es zu wissen und ohne das Resultat beeinflussen zu können, liefern wir uns damit dem Urteil und den Manipulationen der anderen rückhaltlos und bedingungslos aus. Anders als die “hinreichend gute” Mutter, die uns die nötige Pflege angedeihen läßt, haben wir es bei der Gegenübertragung der Mitmenschen in der Regel mit Verhalten zu tun, das in erster Linie mit sozialem Kanibalismus zu tun, und mit solchem das Funktion der Selbsterhaltung des Gemeinwesens ist, das sich gegen jede Form von Anormalität verteidigen zu müssen glaubt.

Während wir davon ausgehen, in den Augen der anderen, welche die unseren sind, die aber in unserem eigenen Körper blind sind und nur in den anderen Körper hinein evakuiert sehend sind, als autonome Individuen zu gelten, teilen wir ihnen mit, in einer Art Augenzwinkern, daß das gar nicht stimmt und daß wir dies sehr wohl wissen, wovon wir aber gar nichts wissen. Wenn unser Körper oder unsere Seele ein Symptom ausprägt, dann signalisieren sie, während wir uns autonom gerieren: ich schaff es nicht alleine. Der Körper, die Seele sagt mittels des Symptoms: Seht her, ich brauche euch. Die Person, in der ich wohne oder die in mir wohnt, weiß nichts von meinem Hilferuf. Helft mir, aber sagt ihr nichts davon. Laßt sie in dem Glauben, den ihm seine Eigenliebe eingibt. Sie kann die Illusion gut gebrauchen. Sie braucht sie gerade jetzt in besonderem Maße.

Von C. G. Jung heißt es, er habe keinen inneren Raum für ein Unbewußte besessen. „Es ist für eine gespaltene Persönlichkeit unmöglich, ein Unbewußtes zu haben, da ihr der innere Raum dafür fehlt. Wie unsere akuten schizophrenen Patienten wußte Jung Wahrheiten, die unzugänglich für die meisten Menschen sind. Er verbrachte sein Leben damit, einen solchen Raum für seine innere seelische Realität zu finden, obwohl diese Aufgabe in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit war...“. Sein Konzept eines kollektiven Unbewußten wird als sein Versuch gewertet, mit dem Mangel an Kontakt mit dem, was heute das Unbewußte nach Freud genannt werden kann, zurechtzukommen.

Winnicott befand: „Es ist uns nicht möglich, ein verdrängtes Unbewußtes mit einer gespaltenen Psyche in Einklang zu bringen, stattdessen finden wir dort Dissoziation.“ Er hielt Jung gespalten in ein falsches und ein wahres Selbst. Mit seiner 1. Persönlichkeit machte er einen ziemlich normalen Eindruck und erwarb somit einen Platz in der Welt samt einem reichen Familien- und Berufsleben. Dennoch machte er kein Hehl daraus, daß er sein wahres Selbst, in seinen eigenen Worten die „Persönlichkeit nr. 2“ bevorzugte, die für ihn den Sinn für das Wirkliche enthielt. Der einzige Raum für sein Unbewußtes (im Sinne Freuds) wäre in seinem geheimen wahren Selbst zu finden, ein Rätsel verborgen in einem Rätsel. Die geheimen Dinge wurden in mögliche Verbindung mit bekannten Themen in anthropologischen Erzählungen gebracht. Winnicott berichtet über eine Analyse-Sitzung Jungs bei Freud, in der Jung einen seiner Träume veränderte. „Indem Jung Freud absichtlich die Lüge erzählte, ist er ein nicht-gepaltener Mensch geworden, mit der Fähigkeit, Geheimnisse für sich zu behalten, statt einer gespaltenen Persönlichkeit ohne die Möglichkeit, irgendetwas für sich zu behalten.“ Die Fähigkeit zum Lügen zeigt uns, daß wir nicht lügen.

Judith Butler erinnert an den Umstand, daß der Autonomieeffekt des Subjekts genetisch durch Unterordnung bedingt ist und diese Gründungs-Unterordnung rigoros verdrängt wird, so daß das Subjekt zusammen mit dem Unbewußten entsteht. Butler ging von dem Umstand aus, daß kein Subjekt ohne leidenschaftliche Verhaftung an jene entsteht, von denen es in fundamentaler Weise abhängig ist. Die Unterordnung ist dem Kind fortgesetzte Möglichkeitsbedingung seiner Existenz und seiner Emanzipationsfähigkeit. Die Liebe des Kindes geht jedem Urteil und jeder Entscheidung voraus. “Es gibt für das Kind gar keine andere Möglichkeit als zu lieben, wo Liebe und die Erfordernisse des Lebens selbst unlösbar miteinander verknüpft sind… das Kind weiß nicht, woran es sich bindet, aber es muß sich binden, um überhaupt und als es selbst weiterzuleben und dereinst es selbst werden zu können. Ohne diese in Abhängigkeit ausgebildete Bindung kann kein Subjekt entstehen, ebensowenig kann ein Subjekt es sich leisten, dies im Verlauf seiner Formwerdung vollständig zu erkennen. Das Verhaftetsein in seinen ursprünglichen Formen muß sowohl entstehen wie verleugnet werden, seine Entstehung muß seine teilweise Verleugnung sein, soll es überhaupt zur Subjektivierung kommen.” Im Impuls zum Lügen erfährt der Erwachsene, daß er als das entwickelte Subjekt die Rückbindung an seine einstige Abhängigkeit braucht, um Kontakt zu sich selber zu behalten.

Dienstag, 4. Januar 2011