der kommende Aufstand

Der kommende Aufstand (L'insurrection qui vient), jenes als Machwerk gescholtene Pamphlet von der Hand der anonymen Mitglieder des „unsichtbaren Kommitees“, schildert eine Gesellschaft am Abgrund. Die Verhältnisse erscheinen als derartig desolat, daß es nur eines Fußtrittes bedarf, um alles in den Orkus zu kippen, wie die deutschen Übersetzer kommentieren. Statt, nach guter sozialdemokratischer Sitte, auf eine Verbesserung der Verhältnisse zu pochen, etwa mittels Tarifverhandlungen, gelte es, das ohnehin röchelnde System mit Anlauf in den Abgrund zu schubsen. Die Autoren, davon überzeugt, im Namen vieler zu sprechen, seien nicht an Korrekturen und Ausbesserungsarbeiten interessiert, in ihrem Pathos beschwören sie das ganz Andere. Sie tun es ausgehend von dem Erschrecken darüber, daß man sich Alternativen und die Revolte gar nicht mehr vorstellen kann, während dies bis vor Kurzem noch die vornehmste Beschäftigung des Geistes gewesen ist, so weit seien wir schon entmenschlicht und entsolidarisiert, „entfremdet“, um ein aus der Mode gekommenes Wort wieder hervorzuklauben. „Die Selbst-Zurichtung der Individuen, die sich mit Pillen im Rennen der Vermarktung halten, die Gewöhnung schon der Kleinsten daran, daß ihr Leben in der Selektion für eine Arbeitswelt bestehen wird, deren einziger Zweck der Erhalt des Hamsterrades selbst ist; der Angriff auf unser Leben“ wird nur als Apokalypse geschildert, damit wir uns in ihr erkennen und dagegen in Stellung bringen können. „Der kommende Aufstand“ beschreibt die bröckeligen Fundamente der gegenwärtigen Ordnung nicht, um aufzurütteln oder Therapien zu ihrer Rettung vorzuschlagen, im Gegenteil. Sie sollen nur anschaulich machen, daß alle Welt im Begriff steht, zu revoltieren. Der Titel suggeriert, daß der Aufstand eigentlich unmittelbar bevorstehe, und suggeriert zugleich, daß wir alle verwundert sein dürfen, daß dies offenbar nicht der Fall ist. Tatsächlich ist eine Revolte keineswegs in Sicht.

Wenn irgendwo heutzutage Leute protestieren, dann wegen solcher Probleme, die einfach begreifbar erscheinen, aber doch nur abgeleiteter Natur sind und die Ohnmacht angesichts der eigentlichen Probleme verdrängen helfen. Das liegt daran, daß die Leute immer nur Bahnhof verstehen. Wenn man sich umsieht, wie ruhig es ist, obwohl Steuerzahler systematisch ausgeplündert, Wähler dreist verhöhnt werden, Politiker korrupt oder ratlos sind, eine selbsternannte Elite sich ungehindert die Taschen vollstopft, die Jugend um ihre Zukunft betrogen wird, die Alten in die Armut getrieben werden, dann wirkt es gespenstisch, wie ruhig es auf den Straßen ist. Selbst die Wut, die an der Peripherie des Imperiums der Dummheit aufflackert, in Griechenland, Island, Irland, bleibt folgenlos.

So liegt das Aufrüttelnde und Anrührende dieses „Pamphlets“ darin, daß man wie mit einem Streicheln erfährt, daß man nicht alleine ist. Es bringt die verschwiegene, klammheimliche Verwunderung auf eine befreiende Weise laut zum Ausdruck.

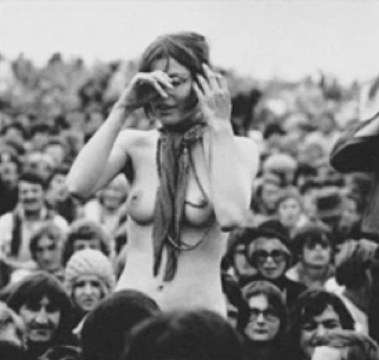

Mancher Rezensent hat sich an Ernst Jüngers „Waldgänger“ erinnert gefühlt. Dort heißt es: "Der Mensch befindet sich in einer großen Maschine, die zu seiner Vernichtung ersonnen ist." oder: "Der Wahrspruch des Waldgängers heißt: jetzt und hier". Jüngers isolierter Held "führt den kleinen Krieg entlang der Schienenstränge und Nachschubstraßen, bedroht die Brücken, Kabel und Depots". Der Waldgänger, der als dritte große historische Gestalt neben Arbeiter und Soldat auftritt, "schlägt sich ins Unwegsame, ins Anonyme (...). Er verbreitet eine ständige Unruhe, erregt nächtliche Paniken." Bei den Autoren des „unsichtbaren Komittees“ ist ebenfalls viel von der verletzbaren Infrastruktur der Metropolen die Rede. Von Netzen "aus Kabeln, Glasfasern und Rohren, die angegriffen werden können" - aus einer schier unanfechtbaren Anonymität heraus. Aber vieles in dem Pamphlet unterscheidet es doch von Jünger. Hätte dieser je von "städtischen Gemüsegärten" wie in der Nachkriegszeit oder wie heute auf Kuba geträumt? fragen die Übersetzer mit recht. die eigentlichen theoretischen Väter dieses Textes sind wohl eher die Situationisten. Seltsam, daß darauf noch niemand gekommen ist. Aus fast jeder Zeile hört man den Tonfall des marxistisch fundierten Rousseauismus eins Guy Debord heraus. Daß in den Medien dies noch niemand für erwähnenswert gehalten hat, zeigt, daß er bereits vergessen ist und auch der Pariser Mai aus dem kollektiven Gedächtnis schon verschwunden ist, vielleicht einfach deshalb, weil diejenigen, die heute die Leitartikel und Kolumnen füllen, so jung sind, daß sie ihn nie gelesen haben. Auch Leon Bloy kommt in Frage. Auch für diesen gilt, daß die Halbwertszeit von Autoren kürzer ist als das, worüber Journalisten heute verfügen.

Dienstag, 4. Januar 2011