Frühstück im Grünen und Josephines Gesang

Jemand hat sich verliebt: Alles ist wie immer. Nur ist plötzlich eine nackte Frau dabei. Das Frühstück im Grünen. Mit dieser Frau erlebte ich ein stärkere Dasein als das psychisch gewöhnliche. Der Raum des Alltags öffnet sich auf etwas Größeres. Es ist die unerwartete, deckungsgleiche Annäherung eines Objektes und meines eigenen Verlangens. Ich kann nur darüber staunen, jemanden gefunden zu haben, der in sukzessiven Anläufen dem Bild meiner Phantasie gerecht wurde. Ich glich dem Spieler, der immer wieder auf dieselbe Zahl setzt und dem das Glück treu bleibt, bis zum Hauptgewinn. Der Taumel eines übernatürlichen Zufalls. (Roland Barthes) Eine Offenbarung, ein Wunder. Was ist ein Wunder? Ein Wunder widerfährt mir nicht, ich mache es. Ich selbst bin dafür verantwortlich, daß es mir widerfährt. Ich muß mich entschieden haben, das Zweideutige des betreffenden Phänomens in einer bestimmten Weise deuten zu wollen. Ich suche nicht weiter nach einer Erklärung, sondern beschließe, es als Wunder zu genießen. Das Wunder ist Resultat meiner obskuren Praktiken. Außenstehende meinen indessen, ich würde an Wunder glauben, wie andere der Wissenschaft vertrauen. Unter dem Zwang der Perspektivierung, unter dem naive Anthropologen die Wilden als Leute ansehen, die allein auf die Magie bauen, während sie doch tatsächlich gleichzeitig auch Wissenschaftler und Techniker sind, halten mich die anderen für einen Deppen, während sie selbst in meiner Lage genauso gespalten wären, was sie in diesem Moment wundersamerweise vergessen haben. Sich selbst schreibt man immer Rationalität zu, während man tatsächlich den Geltungsbereich der Rationalität willentlich einschränkt. Dies tut man nicht nur oder nicht einmal in erster Linie dann, wenn das fragliche Phänomen die verfügbaren rationalen Erklärungen übersteigt, sondern gerade dann, wenn man über die passenden Erklärungen verfügt, also wenn man es eigentlich besser weiß. Ich entscheide mich, den Grund für mein Erstaunen nicht länger in rationalen Erklärungen zu suchen, weil ich dies für unangemessen halte. Ich sage nicht, ich liebe diese Frau, weil sie so reich ist, oder weil sie eine so schöne Möse hat - wenn Mösen überhaupt schön sein können (Vgl. zu dieser Frage: Jean Eustache, „Une sale Histoire“), das würde ich wie jeder andere als obszön empfinden. Die Möse wird zum Element eines Mythos, einer Religion. Während ich mich als Liebender darüber täuschen kann und muß, daß das Wunder von mir selber hervorgebracht ist, bin ich mir als Fetischist dessen bewußt. Damit ich an das Wunder glauben kann, ordne ich meine Wahrnehmung – in der Terminologie Lacans - einem ‚Herrensignifikanten’ unter. Ich bin zu den betreffenden Fakten in eine Übertragungssituation getreten. Am Objekt meines Wunderglaubens kann ich die Spuren meiner Übertragungsleistung wiederfinden, sofern ich dies will. Falls ich es nicht vorziehe, in dem Objekt ein reines, jungfräuliches oder jungräulich gezeugtes Objekt vor mir zu haben, einen Beweis für meinen Glauben, den ich für ein Wissen halte, so wie das die frommen Christen tun, die diesbezüglich naiv sein wollen. Einem erfolgreichen Zauberer möchten die Zuschauer seiner Kunststücke am liebsten davon überzeugen, daß er über übernatürliche Kräfte verfüge, denn er scheint es wundersamerweise noch nicht zu wissen. Er soll ihnen ihre Naivität abnehmen. Robert Pfaller, dem ich mit diesen Gedankengängen folge, legt sogar nahe, daß es sich dabei um eine Art Rache handle: Man möchte, daß der andere noch naiver ist, als man selbst es ist. „Man möchte eben diesen anderen, von dem man getäuscht wurde, nun seinerseits täuschen – und sei es durch eine vorgespielte Naivität. Mit anderen Worten: Es wird versucht, den Anderen in den Bann einer ‚perspektivischen Illusion’ zu ziehen, auch wenn diese für einen selbst alles andere als schmeichelhaft ist. Man will der Wilde des Anderen sein.“ (in: Wunder, Ausstellung in den Deichtorhallen, Hamburg, 2011). Was dem Subjekt, das zu wissen meint, an Subjektivität verloren zu gehen scheint, indem es sich einem reinen Objekt gegenüberzustehen meint, das holt es vermöge der Übertragung gewissermaßen wieder herein. „Der Verlust an psychischer Tiefe im paranoischen ‚Wissen’ wird kompensiert, indem man diese Tiefe im Sozialen wiederherstellt – d.h indem man das soziale Verhältnis wie eine Psyche strukturiert. Der Andere wird an die Stelle des eigenen Ichideals gesetzt.“ Die involvierten Personen verhalten sich so, wie nach Freuds Schema die psychischen Instanzen sich zueinander verhalten. Ebenso, wie das im Modus des Ichzwangs geschieht. Der Wundergläubige genießt trotzig, nämlich gegen den oder die anderen, deren Mißbilligung er provoziert, ja provozieren will, wie Pfaller weiter scheibt. Sein Genuß ruft nach Strafe. Es ist, als wolle er für seine Freude bezahlen, indem er sich dafür Verachtung einhandelt. Deise Art trotziger Freude schenkt besonders die Beziehung zu einem sozial und intellektuell unter mir stehenden Sexualpartner, (wie in Godards „Außer Atem“) die nicht standesgemäße und im Geruch des Pornos stehende Beziehung. Die Anderen genießen den abstoßenden Genuß wiederum, indem sie froh sind, ihn nicht selber zu haben oder weil sie ihn sich nur auf diese parasitenhafte Weise zugestehen. Als Fetischist kann sich der Genießende allerdings als Mitglied einer Szene fühlen. Er genießt solidarisch und höflich. Als Mitglieder einer Community üben und gefallen sich die Fetischisten wie einst die Cortigiani Baldassarre Castigliones darin, dem anderen keine Naivität zu unterstellen. Pfaller erinnert mit Octave Mannoni auch an die Trompe-l’oeuil-Malerei, die nicht gemacht war, einen anderen in eine Illusion einzuwickeln, sondern dazu, von einem anderen durchschaut zu werden. „Nur wenn beide Seiten diese Größe besitzen, eine beiderseits duchschaute Illusion aufrechtzuerhalten, ohne daß der eine den anderen für den Naiven hält, entsteht Solidarität im Genuß zwischen ihnen.“ In psychoanlytischer Terminologie übertragen beide die Naivität an eine psychische Instanz, an einen unsichtbaren Dritten, den es nicht gibt, wodurch eine Triangulierung der Situation entsheht. „Nur so entsteht das eigentliche Wunder. Die Situation bekommt einen Hauch von Welt“.

Mir kommt dabei eine Erzählung Kafkas in den Sinn: „Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse“. Josefines Singen ist eher ein leises Pfeifen, das eigentlich auch jede andere Maus aus dem Volk von sich gibt oder geben kann. Dennoch ist ihre Kunst öffentlich unumstritten. Manchmal gestehen sich ihre Zuhörer die Wahrheit über Josefines Kunst ein. Josephines Gesang, vorgetragen im Habitus einer Diva, hat eine große Wirkung auf das Mäusevolk, offensichtlich wird durch ihre Auftritte das Zusammengehörigkeitsgefühl auf wunderbare Weise gestärkt. Das unruhig huschende Mäusevolk braucht die Konzerte als eine Art Ruhepunkt, denn sein Dasein ist vielfältig bedroht. Zwar ist durch die große Zahl von Nachkommen sein Fortbestand gewährleistet, aber durch die fortwährend nachdrängenden neuen Generationen erhält seine Existenz auch etwas Beliebiges. Josefine ist von der Bedeutung ihrer Persönlichkeit überzeugt, entwickelt allmählich sogar gewisse Starallüren und möchte schließlich für ihre Sangeskunst von jeder sonstigen Arbeit freigestellt werden. Als ihr dies jedoch von der Allgemeinheit nicht zugestanden wird, weigert sie sich immer öfter zu singen, zieht sich zurück und verschwindet letztlich ganz. Der Erzähler, selbst ein Vertreter des Mäusevolkes, beendet die Geschichte mit dem Sätzen: „Vielleicht werden wir [...] gar nicht sehr viel entbehren. Josephine aber, erlöst von der irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie all ihre Brüder.“ Der kanonisierten Interpretation zufolge behandelt diese Erzählung das Verhältnis von Künstler und Publikum. Sie gilt als eine Reflexion Kafkas über sein eigenes Künstlertum. Als Indiz für diese Deutung wird gern angeführt, daß Josefines Wunsch, von sonstiger Arbeit freigestellt zu werden, um sich ganz der Kunst widmen zu können, auch ein großes Problem in Kafkas Leben gewesen sei.

Und natürlich darf der jüdische Bezug nicht fehlen. So wird die Erzählung auch als allegorische Darstellung der Wechselbeziehung zwischen Karl Kraus und seinem vorwiegend jüdischen Publikum gedeutet. Im Pfeifen der Mäuse wollte man das „Mauscheldeutsch“ der Juden wiedererkennen. Josefines „Pfeifen.... kommt fast wie eine Botschaft des Volkes zu dem einzelnen...fast wie die armselige Existenz unseres Volkes mitten im Tumult der feindlichen Welt ... als dürfte sich der Ruhelose einmal nach seiner Lust im großen warmen Bett des Volkes dehnen und strecken.“ Hier werde ein deutlicher Bezug hergestellt zum jüdischen Volk mit seinen harten Lebensbedingungen und seinem Schicksal, in aller Welt verstreut zu sein. Dem künstlerischen Schaffen wird hier als wiedervereinigender Kraft eine große positive Wirkung zugeschrieben. (Wikipedia)

Oder aber: Die Erzählung handelt von der oben skizzierten Dialektik des Wunders. Josephine ist wie ihr Publikum gespalten. Kafka findet für die Gespaltenheit die genuine Form. Die Erzählermaus, selber Teil des Volkes und zugleich kritisch distanziert, macht das Verhältnis von Volk und Sängerin transparent, indem sie es einer eindeutigen Wertung immer wieder entzieht. Obwohl das Volk in dem von ihr angepriesenen Gesang lediglich ein schwaches, übliches Pfeifen zu vernehmen meint, wird es von seiner Macht fortgerissen, hält Josefine in Ehren und erträgt geduldig ihre Künstlerallüren. Zugleich erweisen sich Josefines eigenes zerrissenes Bild von der Bedeutung ihres Gesangs auf der einen und die zerrissene Haltung des Mäusevolkes zu ihm als kongruent in ihrer Inkongruenz.

In der Ahnung oder Überzeugung, daß ihre Kunst vom Volk nicht verstanden wird, strebt sie umso mehr nach gesteigerter Anerkennung. Um sich nicht selbst untreu zu werden, muß sie mit ihrer Forderung “stehen oder fallen“. Das Volk seinerseits hält Bewunderung und Naserümpfen, Hören und Nichthören in höflicher Schwebe. Erzählt wird mit einem „Gedankengang, der seine Logik bis an die Grenze führt und dort plötzlich eine Wendung von 180 Grad macht und damit das Ganze wieder aufhebt. Jede Möglichkeit, in Form langer Konjunktivketten bis ins Detail ausgearbeitet, wird z.B. mit einem ‚Gerade das trifft aber meiner Meinung nicht zu’ widerlegt. Die Gedanken halten die Geschichte in einem vagen Gleichgewicht zwischen Unmöglichsein und Möglichsein. Der Leser hat keine Chance, sich über den Gesang Josephines eine klare Vorstellung zu machen. Durch den immer wieder zu einer anderen Seite schweifenden Blickwinkel, neue Erwägungen, Vermutungen, Umkehrungen und Ablenkungen, muß er andauernd umdeuten und relativieren. Kaum glaubt er die Lösung zum Greifen nah, wird er auf eine neue Fährte gelenkt.“ Es handelt sich um einen Prozeß, der nicht vorankommt. (Vgl. Barbara Wehmeyer, Paradoxe Fügungen in Kafkas Erzählung "Josefine die Sängerin oder das Volk der Mäuse", Uni Hamburg)

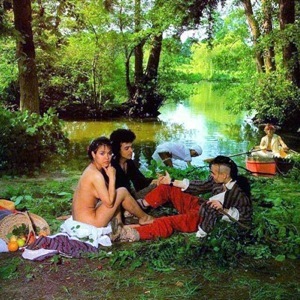

Das Bild von Manet, das auf einem Plattencover der Gruppe Bow Wow Wow zitiert wird, ist seinerseits ein Zitat eines Details aus „Das Urteil des Paris“ von Marcantonio Raimondi.

Mittwoch, 12. Oktober 2011