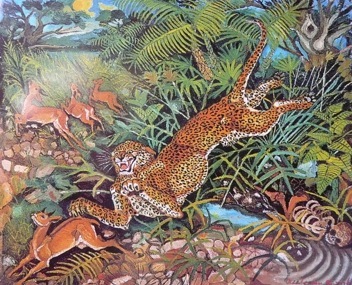

das Raubtier im Dschungel

Auf einer Gesellschaft im Herrenhaus Weatherend - der Name besagte so viel wie Ende des Wetters und bezeichnet damit einen halkyonischen Ort, wo die Wechselfälle der Zeit zur Ruhe gekommen sind - bemerkt Marcher, der wie viele andere für ein paar Tage geladen ist, aus der Ferne eine junge Frau, die ihm bekannt vorkommt. Er weiß nicht gleich, wo er sie hintun soll. Das Gesicht ruft ihm Vergangenes wach. Es beschäftigt ihn, und er träumt von einer Fortsetzung von etwas, das er damals verpaßt hat. Was es aber wachrief, was damals gewesen sein könnte, weiß er nicht. Es berührt ihn umso lebhafter, als er bemerkt, daß auch sie, obwohl sie sich durch kein deutliches Zeichen verrät, ihn im Auge hat und im Unterschied zu ihm den Faden nicht verloren zu haben scheint. Sie würde ihn ihm aber nicht reichen, wenn er nicht die Hand danach ausstreckte. Er sagt sich zwar zu seinem Selbstschutz, wenn es ihm nicht gleich einfiel, konnte es nichts Bedeutendes gewesen sein. Dazu steht aber im Widerspruch, daß es ihn nicht losläßt. Und ihm ist unterschwellig klar: Wenn es zu einer Fortsetzung kommen sollte, wenn er sich wieder in den Besitz des Abhanden Gekommen setzen wollte, muß er sich wohl darum bemühen.

Nach Tisch schwärmen die Besucher aus, um sich die Schätze des Hauses anzusehen, als wäre es die Vorschau zu einer Auktion, bei der Besitzträume geweckt und erhitzt oder wegen der Preise abgekühlt werden. Hier wird eine Begehrlichkeit nach Objekten geweckt, die sich nur in den kühnsten Träumen Ausdruck verschaffen kann und die Marcher sich zu versagen weiß. Tradition und das Vererben über viele Generationen hinweg ließe sich mit Geld allein sowieso niemals einholen. Das hat er längst begriffen.

Es geht hier überhaupt nicht um Zukunft, sondern um Vergangenes, darum, rückwärts zu blicken, sich kundig in das Alte zu versenken und sich dem Zauber der Atmosphäre hinzugeben. In dieser Hinsicht fühlt sich Marcher als Stümper. Er fühlt sich zunehmend aus dem Gleichgewicht gebracht von denen, die anscheinend mehr wissen als er, einerseits und den Banausen andererseits, die zu wenig wissen, und er spürt den Drang, sich von dieser Menge abzusondern, ohne zugleich doch zu den anderen dazugehören zu können. Derart sozial in der Luft hängend ist er besonders anfällig für die Verheißung, die ein bekanntes Gesicht bereithalten möchte. Instinktiv bewegt er sich in die Richtung zu dem bekannten Gesicht. Der Impuls führt ihn damit in eine Richtung, bei der nicht vorauszuberechnen ist, was daraus werden mag, „während er sich an die Genüsse hielt, die nicht mit einem vergeblichen Begehren verknüpft waren, wie der Blick aus einem der hohen und fast bis zum Boden reichenden Fenster, der Schein der Sonne, der durch einen verhangenen Himmel brach, indem ein langer Strahl sich niedersenkte und über den Vertäfelungen spielte.“

Als er sie entdeckt hat, verharrt er an seinem Platz und sieht sie, während sie Gästen einzelne Gegenstände und Bilder erläutert und auch die Gespenster erklärt, die es in diesem Schloß geben soll, langsam auf ihn zutreiben. Sie macht den Eindruck, zur Familie zu gehören und wohlhabend zu sein. Tatsächlich erhält sie für die Fremdenführungen keinen Lohn, obwohl sie das Geld dringend gebraucht hätte. Das läßt sie sich nicht anmerken. Sie erweckt den Eindruck, daß von allen Anwesenden niemand weniger bedürftig ist als sie. Als er jetzt ihre Stimme hört, ist jeder Zweifel beseitigt. Er fragt jemandem nach ihrem Namen. Sie heißt May Bartram. Nun zögert er nicht länger, sie anzusprechen. Er schneidet ihr den Weg ab. „Vor Jahren bin ich Ihnen in Rom begegnet. Ich erinnere mich genau an alles, was damit zusammenhing.“ Sie war sich sicher gewesen, er würde sich nicht erinnern. „Sie enttäuschen mich“, gesteht sie. Um ihr zu beweisen, wie gut er sich erinnert, beschwört er Situationen herauf, wie sie sich in seinem Gedächtnis einstellten, von ihrem Gesicht ausgelöst. Sie scheint entzückt. Was sie aber entzückt, ist nicht, daß er sich so detailliert zu erinnern vermag, sondern daß er sich an das meiste falsch erinnert. Es war nicht Rom gewesen sondern Pompeji, wo sie sich schon einmal begegnet waren, auch nicht vor 6 sondern vor 8 Jahren, sie war auch nicht mit ihren Eltern dort gewesen, sondern mit Freunden, und das Unwetter hatte sie nicht im Park überrascht, sondern im Ruderboot. Er nimmt ihre Verbesserungen hin. Sogar gerne, denn es schmeichelt ihm, daß sie sich so präzise erinnert. Aber die Korrekturen haben auch den Effekt, daß er nun nichts mehr zu sagen weiß. Und sie augenscheinlich auch nicht, denn es entsteht ein peinliches Schweigen. Dennoch bewegen sie sich beide nicht vom Fleck. Es muß also etwas geschehen. Da sie ihn in allem korrigiert hat, hat sie nun keine rechtmäßigen Ansprüche mehr an ihn. Er seinerseits stellt fest, daß die heraufbeschworene Vergangenheit ihnen nicht mehr zu geben vermag, als sie bereits genossen haben. Das Schicksal hatte ihnen vor langer Zeit eine Begegnung geschenkt, aus der sie nicht viel zu machen gewußt hatten. Und auch jetzt scheinen sie es nicht besser zu können. Sie sehen einander an mit dem Gefühl, schon wieder eine Gelegenheit verpaßt zu haben. Sie hätten heute einander vielleicht mehr zu sagen gewußt, wenn sie damals die Gelegenheit besser genutzt hätten, wenn die damalige Begegnung nicht so töricht unergiebig wäre, allzu banal, um nach so vielen Jahren aufgewärmt zu werden. Wenn sie damals nicht so kläglich versagt hätten, müßten sie heute nicht so kläglich versagen. Sie waren offenbar zu jung gewesen, zu unreif. Aber diese Einsicht half ihnen nicht. Marcher hätte gern etwas erfunden, sie zusammen mit ihm den Wahngedanken träumen lassen, etwas Romantisches oder Gefährliches habe am Anfang ihrer Bekanntschaft gestanden. Wenn er sie aus den Fluten gerettet, ihr bei einem Schiffsunglück das Leben gerettet hätte, sie gegen einen zudringlichen Mann verteidigt hätte, im Zweikampf verwundet worden wäre und sie ihn am Krankenbett besucht hätte! Aber so!

Doch auch ohne all dies ist der Augenblick so schön, daß sie nicht damit aufhören können, einfach beieinander zu stehen und sich verlegen anzublicken. Dieser Moment hätte ewig andauern mögen. Wieso waren sie sich eigentlich erst jetzt, nach so langer Zeit wiederbegegnet, fragt er sich. Es mußte daran liegen, daß sie so wenig voneinander wußten. Wenn ihm nicht bald etwas einfiel, bewies das, was für ein Stümper er doch war. Sie würden sich wieder trennen und ihrer Wege gehen, diesmal ohne eine zweite Chance.

Gerade als das Herumstehen seinen kritischen Punkt erreicht, beschließt sie, die Sache in die Hand zu nehmen. Sie liefert ihm das Bindeglied, das er so unbegreiflich leichtfertig hatte verlieren können. Als sie zu reden beginnt, weiß er, daß sie ihre Worte extra so lange zurückgehalten hat. Sie fragt ihn, ob er sich noch daran erinnere, was er ihr unter dem Sonnensegel eines Bootes im Golf von Neapel gesagt hatte: „Sie haben mir damals etwas gesagt, das ich nie vergessen habe. Wissen Sie es noch?“ Er hatte es vergessen und war nun darüber verwundert. Wäre es möglich, daß...? Wenn er ihr damals etwas versprochen hätte, ihr so etwas wie einen Antrag gemacht hätte, hätte sie es in einem anderen Tonfall und mit anderer Mimik gesagt. Er war erleichtert, daß es so etwas nicht gewesen sein konnte. Sie macht nicht den Eindruck, als hätte er einen unbedachten Antrag oder dummes Süßholzgeraspel von sich gegeben. Sie wartet, ob es ihm unterdessen wiederkehren würde. Aber da er ihr nur verwundert in die Augen sieht, kein Zeichen des Verstehens giebt, schneidet sie ihm den Rückzug ab: „Ist es wirklich geschehen?“

„Ich kann mich nicht erinnern“, gesteht er. - „Ich weiß nicht einmal, ob es mir recht gewesen wäre, wenn Sie sich erinnert hätten“, antwortet sie. „Ich habe insgeheim gehofft, Sie würden es vergessen haben. Das würde nämlich bedeuten, daß Sie es überwunden haben. Wenn Sie es nicht überwunden hätten, wüßten Sie es noch. Es wäre nicht höflich, Sie an etwas zu erinnern, was längst Schnee von gestern ist.“ - „Ich war wohl ein Narr, damals“, sagt er unsicher stochernd. „Ich wüßte nur gern, inwiefern ich ein Narr war.“ - „Aber wenn Sie doch darüber hinausgewachsen sind? Aber hätten Sie lediglich einen jungen Narren aus sich gemacht, wäre es mir sicher nicht im Gedächtnis haften geblieben.“

Der Autor spannt den Leser nun schon eine ganze Weile auf die Folter. Wie Marcher selbst geht auch ihm alles Mögliche durch den Kopf. Schließlich bittet Marcher sie, es zu wiederholen. „Was habe ich Ihnen damals eigentlich erzählt?“ - „Ganz einfach. Sie sagten, sie trügen seit Ihrer frühsten Zeit, zutiefst in Ihnen verwurzelt, die Empfindung, für etwas Seltsames, unerhört Fremdes bestimmt zu sein, zu etwas vielleicht Gewalttätigem und Entsetzlichem, das Sie früher oder später treffen oder ereilen wird, das Sie bis ins Mark mit jeder Fiber Ihres Körpers ahnen, ja untrüglich wissen und das Sie vielleicht eines Tages überwältigen, Ihr Ich unter sich begraben wird. Etwas, dem Sie nicht standhalten können würden, das Sie hinwegfegen würde“.

Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er sah nun völlig klar und war bestürzt und verlegen. Er hatte ihr also sein Geheimnis verraten. Sie war also der einzige Mensch auf der Welt, der außer ihm davon wußte, all die Jahre, während er völlig vergessen hatte, daß er sein Geheimnis jemals jemandem anvertraut hatte. Nennen Sie DAS einfach?“ - Sie dachte einen Augenblick nach: „Es war wohl einfach, weil ich Sie zu verstehen glaubte.“

Es gehe ihm nicht darum, große Taten zu vollbringen, beeilte er sich nun vorsorglich zu erklären, sondern er wünsche sich, einer Herausforderung zu begegnen, der er ins Angesicht zu blicken habe, etwas, das er plötzlich über sein Leben hereinbrechen sehe. „Kann sein, um alles fernere Bewußtsein zu ersticken, kann sein, um mich zu vernichten, auf der anderen Seite kann es sein, nur um alles zu verändern, meine Welt bis zum Grunde zu erschüttern und mich den Folgen zu überantworten, wie sie sich auch gestalten mögen.“

„Es ist also noch nicht eingetroffen?“, fragt sie erstaunt. - Er schüttelt den Kopf. „Aber ich könnte auch nichts dazu tun. Es ist nicht etwas, das man herbeiführen kann.“ - „Es ist etwas, was Sie erleiden müssen.“ - „Jedenfalls etwas, auf das ich warten muß, das ich nicht finden kann, sondern das mich finden wird. Dem ich zusehen muß, wie es in mein Leben einbricht und es zerstört, mich auslöscht, mir den Boden unter den Füßen wegzerrt, an meiner Welt rüttelt und mich gleichgültig den Folgen überläßt, wie verheerend sie auch immer sein mögen.“ - Sie hört ihm aufmerksam zu, und er wundert sich darüber, daß sich noch immer kein Spott in ihren Augen fand.

Sie liest seine Gedanken und fragt, ob er das noch jemand anders anvertraut habe. - „Nein, nein, keiner Menschenseele.“ - „Auch ich habe nie darüber gesprochen“, sagt sie schnell. Er glaubt ihr. Sie blicken einanderer in die Augen. „Und ich werde es auch niemals tun“, fügte sie ernst hinzu. „Dann hat sich also Ihre Situation nicht geändert?“ Von ihrer Seite brauchte er keinen Spott zu befürchten. Das war neu für ihn. Mit jemandem jetzt darüber zu sprechen, war überraschend, hatte er doch immer geglaubt, das dergleichen nicht mitteilbar wäre, daß er damit alleine wäre. Er hatte sich deswegen einsam gefühlt. Das war nun auf einmal anders geworden. Jetzt kam es ihm sogar so vor, als sei er niemals einsam gewesen. Jedenfalls nicht seit den gemeinsamen Stunden in Venedig. Er hatte seine Mitteilung damals an die einzige Bedingung geknüpft, daß sie ihn nicht auslachen sollte. Sie hatte es all die Jahre nicht getan.

„Ist das, wovon Sie sprachen, nicht die Erwartung oder die Ahnung der Gefahr, sich verlieben zu müssen?“ fragt sie. - „Haben Sie mich das damals auch gefragt?“, fragt er zurück. - „Nein, dazu hatte ich nicht den Mut.“ - „Es müßte aber eine andere, besondere Art von Sich-Verlieben sein, denn sonst hätte es sich bereits ereignet.“ - „Sie waren bereits verliebt, womöglich mehrmals?“ - Er schwieg vielsagend. Dann sagte er: „Ich habe es jedenfalls für Liebe gehalten. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher.“ Es war angenehm, erfreulich, war jämmerlich, fährt er fort. Aber es war nicht ein unerhört Anderes. Es war nicht so, wie mein Erlebnis sein soll.“ - „Dann war es nicht Liebe“, sagte May und fuhr fort: „Sie wollen etwas, das ganz Ihr eigen ist. Das niemand außer Ihnen kennt oder gekannt hat? Sie wünschen sich also eine andere Art von Liebe, eine ganz besondere?“ - „Es geht nicht darum, was ich mir wünsche. Wenn es eintritt, werde ich damit leben müssen. Es handelt sich nicht darum, was ich will. Gott weiß, daß ich nichts will. Es handelt sich allein um eine Ahnung, die mich heimsucht, mit der ich alle meine Tage lebe.“ Er sagt das so klar und gesammelt, daß es sie, wie er sehen kann, nur noch tiefer ergreift. Wäre sie nicht schon vorher gefesselt gewesen, sie wäre jetzt gefesselt worden. - „Fürchten Sie Gewalt?“, fragt sie. - „Nicht, wenn Sie bei mir bleiben. Sie dürfen mich nicht verlassen“, bittet er sie. „Nein“, verspricht sie und fügt hinzu: „Ich glaube Ihnen. - „Dann werden Sie mit mir wachen?“, fragt er. - „Ja, das werde ich. Haben Sie Angst?“ - „Das weiß ich selber nicht. Vielleicht kommt das noch. Wenn Sie mit mir warten, werden Sie es selber sehen.“

Sie waren jetzt zusammen im selben Boot, in voller Fahrt. Marcher hatte daran keine Zweifel. Genauso wenig wie er daran zweifelte, daß der glückhafte Grund dafür der vergrabene Schatz ihres gemeinsamen Wissens war. „Mit seinen eigenen Händen hatte er den kleinen Hort heraufgefördert, die Kostbarkeit ans Licht gehoben, d.h. in den Bereich der matten Helle, die aus ihrer beider Verschwiegenheit geschaffen war, die Kostbarkeit, deren Versteck er, nachdem er selbst sie in den Boden gesenkt, so lange, so unbegreiflich lange vergessen hatte. Ein seltener Glücksfall hatte es gefügt, daß er wieder an ebenden Ort geraten war, und das machte ihn gleichgültig gegen jede andere Frage. Dem merkwürdigen Zufall einer Gedächtnislücke hätte er zweifellos mehr Zeit zugewendet, hätte es ihn nicht gedrängt, so viele Zeit der linden, tröstlichen Zukunft zuzuwenden, die, wie er die Dinge sah, dieser selbe hilfreiche Zufall jung und frisch erhalten hatte.“

Die Tatsache, daß sie wußte und daß sie ihm glaubte, schmiedete ein Band zwischen ihnen, das fester und fester wurde. Sie war die Richtige. Die naheliegende Folge dieses Umstand wäre gewesen, May zu bitten, ihn zu heiraten. Das ist Marcher klar, aber genau der Grund, warum sie ihm nahe ist, mämlich ihre Mitwisserschaft und Teilnahme an seiner Erwartung, schließt für ihn eine Ehe aus. Wie könnte er in Erwartung dieses überwältigenden, alles umstürzenden Ereignisses jemanden ehelich an sich und damit an sein ungewisses Schicksal binden, das sie unweigerlich mit ins Verderben reißen würde. „Aber ist es nicht zu viel verlangt, mit mir zu warten?“ fragt er ernsthaft besorgt. „Ist es fair, daß ich Sie derart beanspruche und und an mich fessele? Ich fürchte, daß Sie dann für gar nichts anderes mehr Zeit haben werden.“ – Sie erwidert: „Für etwas anderes als gefesselt zu sein? Aber will man denn etwas anderes?“ -

Er war immer überzeugt gewesen, daß seine Gewißheit des ihm bestimmten Überfalls von anderen als Wahnidee angesehen werden mußte, und man ihn als lächerlichen Verrückten betrachten würde, wenn er davon spräche. Daher hatte er sich stets so unauffällig und anspruchslos wie möglich verhalten. Seine tadellosen gesellschaftlichen Umgangsformen wurden stets als farblos bezeichnet, aber das hatte er in kauf genommen. Er pflegte sein bescheidenes Vermögen, sein Haus mit Garten auf dem Land, er bekleidete ein stilles Amt im Staatsdienst, ging so oft unter Menschen, wie es nötig ist, will man nicht als Sonderling Aufmerksamkeit erregen, hat nur Bekannte, keine Freunde, und er hält die große Liebe für etwas, das es ohnehin nicht gibt, jedenfalls nicht für ihn. Ein einziges Mal in seinem Leben hatte es ihn hingerissen, sich einem anderen Menschen anzuvertrauen, sich zu offenbaren, eben May gegenüber, und sie hatte ihn nicht ausgelacht, sie hatte ihn ernst genommen. Und ausgerechnet diesen einzigen Ausbruch aus dem Gefängnis seiner selbstgewählten Einsamkeit, diesen aufwühlenden Vorstoß, hatte er völlig vergessen, obwohl das Aufwühlende daran, wie er nun wußte, nach wie vor virulent war. Dies scheint unbegreiflich. Gerade in dieser Unbegreiflichkeit aber muß der Schlüssel für die Henry James Geschichte liegen. Marchers Obsession ist eine Obsession für das Zukünftige, wie sein Name sagt, der ihn als Marschierer charakterisiert, als einen, der vorwärts marschiert und sich mit dem beschäftigt, was die Zukunft für ihn bereithalten mag. Er ist okkupiert von dem, was ihm einmal dereinst, vielleicht bald, vielleicht in ferner Zukunft zustoßen wird. Aber diese Obsession wird unter dem Vorzeichen des Vergessens eingeführt. Nicht die Obsession als solche wurde vergessen, aber daß er von ihr gesprochen, sie einem anderen offenbart, sich jemandem gezeigt hat. Sich zu offenbaren, konnte ihm wohl nur als etwas Unerlaubtes vorkommen, als eine Zumutung, ein Übergriff, eine Grenzverletzung. Der Ort, wo beide einander begegneten, war dagegen einer, der ganz auf die Vergangenheit eingestellt ist, nämlich die archäologischen Ausgrabungen von Pompeji. Erst durch das Zurückbleiben beider Protagonisten hinter der Menge und ihrer albernen Beschäftigung kommt es zu einem Gespräch, in dessen Verlauf sie ihre Beziehung wieder aufnehmen. Durch das Vergessen dreht sich die Richtung, in die Marchers Obsession weist, von der Zukunft in die Vergangenheit. Die Obsession mit der Zukunft könnte also daher rühren, daß er einer ist, der vergißt, der vergessen muß, der dazu verdammt ist zu vergessen. In der Ahnung eines ausstehenden umwälzenden Ereignisses muß er Strafe oder Erlösung erwarten. May teilt ihm mit: Ich weiß jetzt, daß du vergessen hast. Sie erteilt ihm Absolution. Und sie teilt ihm auch mit, daß sie an ihm interessiert ist, aber er kann das nicht erkennen. Er steckt zu tief in sich selbst. Dem Vergessen ist möglicherweise schon einmal ein Vergessen vorangegangen: die Verdrängung kindlicher Triebwünsche. Freud hat die Struktur der Zwangsneurose als eine Veranstaltung erkannt, die dazu dient, verdrängtes heftiges Trieberleben der frühen Kindheit unbewußt bleiben zu lassen, den Trieb, der mit vorzeitiger, unerträglicher Schuld beladen ist, zu fesseln, zu bändigen, zu hemmen, ihn nur in den ins Absurde entstellten Abkömmlingen der Zwangssymptome und -vorstellungen zum Bewußtsein zuzulassen. Eine Metapher hierfür ist, daß Marcher zu May von seiner Obsession in Pompeji gesprochen hat, in einem Boot im Golf von Neapel, dessen Meeresboden mit versunkenen Relikten der antiken Vergangenheit übersät ist. Ich will nichts, behauptet er. Die Kehrseite dieser unbewußt selbst auferlegten Bedürfnislosigkeit, dieses Verzichts auf das Begehren, ist die Ahnung, eines Tages von einem Raubtier angefallen zu werden und dieses Schicksals wegen niemandem zumuten zu können, das Leben mit ihm zu teilen. Das Raubtier, daß ihm im Nacken sitzt, das ihn reitet, mag man mit Freud als Symbol des verdrängten Begehrens deuten, dem er sich nicht gewachsen fühlt, das deshalb nicht entfesselt werden darf. Was Marcher als ein Überwältigtwerden durch ein absolut Fremdes erwartet, ist jedenfalls sein Eigenstes, Persönlichstes, Intimstes. Irgendetwas wartete auf ihn all die Jahre wie ein Raubtier im Dschungel. Dabei war es nicht von Belang, ob dieses Raubtier dazu bestimmt war, ihn zu töten oder von ihm getötet zu werden. Entscheidend war, daß es losschnellen würde und daß es ihm keine Zeit lassen würde, sich zu besinnen und zu überlegen, was zu tun sei. Es wird ihn ohne sein Zutun, und ohne daß er es verhindern könnte, eines Tages ereilen, und darum darf er sich auf nichts einlassen. Heiraten kann er May also nicht, denn, wie er sich ausdrückt, auf eine Tigerjagd nimmt man keine Dame mit. Daß er dies eines Tages zutiefst bereuen würde, ja, daß ihn gerade dieses Verkennen vernichten würde, ahnt er nicht.

Seine Liebeserfahrungen waren, wie er May gegenüber andeutet, nicht überwältigend. Die Triebhemmungen, die er sich auferlegt hat, sind so stark, daß er ruhigen Gewissens jede Triebhaftigkeit leugnen kann und Beziehungen eingegangen ist, die ihm nicht gefährlich werden konnten. Allein die Nähe Mays löst erneut eine leise Beunruhigung in ihm aus. Nach dem Wiedersehen sieht er diese Beunruhigung als etwas Gegebenes an, mit dem er leben lernen muß. Es ist einfach da, wie sie einfach da ist. Sie war auch damals einfach vorhanden, und war nun mit jener bestürzenden Frage an ihn, im Herbstlicht von Weatherend, mit einem einzigen Satz erneut in sein Dasein gesprungen. Mit der ersten eindringlichen, penetranten Frage an ihn, die jemals jemand an ihn gestellt hatte. Mit der Formulierung penetrating, der Bemerkung also, daß sie in ihn eindrang, kehrt sich das Geschlechterverhältnis um. Sie tauschen gewissermaßen die Geschlechterrollen. Sie übernimmt die Initiative. Sie muß der Mann sein. Marchers Beziehung zu May wird nun moralischer Natur. Der selbstlose Mensch, für den er sich immer gehalten hat, weil er keinen Menschen mit seiner Obsession belastet hat, ist er nun nicht mehr. Seine Beziehung zu May gründet ja auf ihrem Wissen darum. Er fragt sich aber nicht, was er eigentlich von ihr will, denn er meint, das ja zu wissen, nämlich daß sie mit ihm wachen soll. Weil er dies unterläßt, versäumt er sich zu fragen, was sie von ihm will. Einmal reden sie darüber, was wohl die anderen von ihrer Beziehung halten mögen. So wie die Leute dächten, er habe eine Beziehung mit ihr, würden sie wohl auch denken, sie habe eine mit ihm. Sie habe einen Mann. Beide müssen lachen, als sie einander erzählen, daß sie anderen gegenüber angedeutet hatten, daß diese wohl eine etwas anders geartete Vorstellung von ihrer Intimität hätten, als sie in Wirklichkeit ist. Als er fragt, wie er je zurückzahlen könne, was sie für ihn tut, sagt sie nach einem verdächtig langen Zögern, „Indem Sie fortfahren wie bisher“. Ob sie während ihres Zögerns eine Alternative ins Auge gefaßt hat, bleibt unklar. Als er von ihrem geplanten Hauskauf in London erfährt, schreibt er ihr, das große Unbekannte, das er im Schoße der Götter gewähnt, sei womöglich nichts anderes als daß sie ein Haus in London erworben habe. Sie erwidert, daß es sie keinesfalls befriedige, wenn etwas so Geringfügiges den Höhepunkt einer so außerordentlichen Spannung bedeute. Sie müsse sich beinah fragen, ob sie nicht einen stolzeren Begriff von seiner Einzigartigkeit habe als er selbst, (that she was by no means satisfied). Der sexuelle Unterton in satisfied entgeht Marcher. Er teilt ihr seine Erleichterung darüber mit, daß sie nun doch noch den Lohn für ihre Fremdenführerdienste erhalten habe. Er beschäftigt sich zu seiner Beruhigung nur mit Fragen ihrer nicht nach Gebühr belohnten Selbstlosigkeit bei den Fremdenführerdiensten. Er fragt sich nie, was sie von ihm wollen könnte. Er sorgt sich allein darum, was sie von ihm zu erdulden hat. Er glaubt, sein Schicksal werde ihre Neugier befriedigen. Aufgrund gewisser Andeutungen dämmert ihm eines Tages, daß ihre Perspektive sich nicht unbedingt mit seiner decken möchte. Als sie wieder einmal über das Erwartete sprechen, kommt er auf das zurück, was sie ihn in Weatherend gefragt hatte, nämlich ob er sich fürchte. Nun fragt er sie, ob sie sich fürchte. Sie antwortet mit nein, da sie nun wisse, daß er sich nicht fürchte. „Aber, unsere Wache ist damit nicht zu Ende, das heißt, Ihre Wache. Sie haben noch alles zu sehen vor sich.“ - Er: „Warum dann nur ich, und Sie nicht auch?“ Den ganzen Tag schon hatte er das Gefühl gehabt, sie hielte mit etwas hinterm Berg. Das wird noch deutlicher, als sie zunächst keine Antwort gibt. Weshalb er an ihrer Stelle weiterspricht: „Sie wissen von etwas, was ich nicht weiß. Sie wissen mehr, als Sie sagen.“ Sie wissen, was geschehen soll.“ Ihr Schweigen, zusammen mit dem Gesicht, das sie ihm zuwendet, ist beinah ein Eingeständnis. „Sie wissen, und sie scheuen sich, es mir zu sagen. Es ist so schlimm, daß sie fürchten, ich könnte es erraten.“ Dies mochte zutreffen, denn sie sah aus, als hätte er, unvermutet für sie, einen Zauberkreis durchbrochen, den sie heimlich rings um sich gezogen. Dennoch wollte sie keine Unruhe aufkommen lassen. - Sie lächelte unergründlich. „Sie werden es nie erraten.“ Noch einmal reagiert Marcher moralisch darauf. Als ob Marcher sich überdies, wie es hin und wieder geschah, vor Ichsucht in dieser Sache dunkel gewarnt fühlte. Er hat erstmals ein dunkles Gefühl, daß sie bei dieser langen Warterei vielleicht doch nicht so ganz auf ihrer Kosten kam und daß es nicht nur um ihn ging. So läd er sie immer öfter zu Opernbesuchen ein, und dann spielen beide auf dem Klavier die Arien nach. Er führt sie, um sie für ihre Selbstlosigkeit zu entschädigen, zu Veranstaltungen, wo es in höchsten Tönen um leidenschaftliche Gefühle und Wagnerschen Liebestod geht. Das geht immer so weiter, bis er eines Tages erfährt, daß ihre Gesundheit Anlaß zur Besorgnis gibt, und ihm der Gedanke kommt, er könnte sie verlieren. Er empfindet in diesen Tagen, was er, sonderbar genug, nie vorher empfunden hatte, ein unerbittlich wachsendes Grauen, sie durch irgendeine Katastrophe - eine Katastrophe, die nicht die Katastrophe sein würde - zu verlieren. Doch auch dies bringt noch nicht den Wendepunkt. Als sie schließlich bei ihm den Verdacht weckt, an einer Blutkrankheit zu leiden, gilt sein erster Gedanke dem, was ihr durch ihren frühen Tod vorenthalten bleiben würde: Wenn sie stirbt, wird sie nicht mehr erleben, worauf sie solange mit ihm gewartet hat. Sie hatte gelebt, um zu sehen, was in Wirklichkeit zu sehen sein werde, und es würde ihr das Herz zerreißen, sollte sie aufgeben müssen, bevor sie die Erfüllung geschaut. Erst als die Krankheit sich deutlicher zeigt und sie nicht mehr die Kraft hat, ihn zu sehen, kommen ihm quälende Zweifel. Es überrascht ihn, als er sich bei der Frage ertappt, ob das große Ereignis seines Lebens nun Gestalt annehme und darin bestehe, daß ihm auferlegt sei, diese bezaubernde Freundin für immer von ihm scheiden zu sehen. „Trotzdem bezweifelte er kaum, daß als Antwort auf sein langwährendes Rätsel das bloße Verschwinden selbst einer so edlen Gestalt von der Szene seines Lebens nur ein enttäuschendes Abflauen der Spannung wäre. Im Vergleich zu seiner früher stolzeren Gebärde würde es einen Absturz von der Höhe seiner Würde bedeuten, in deren Schatten sein Dasein nur zu einem grotesken Mißlingen werden konnte.“ Auf etwas ganz anderes hatte er gewartet, nicht auf etwas dieser Art. Angesichts ihres nahen Endes kommt ihm der Gedanke, daß es vielleicht überhaupt zu spät sein könnte, daß das Rätsel kraftlos und alt geworden sei wie er selbst und nun nichts mehr geschehen werde. Das wäre der Bankrott seines Lebens. Dann kommt es schließlich zu der Szene am Apriltag, an dem sie, die kaum noch den Sessel verlassen kann, ihn „im kalten Licht eines vergehenden Nachmittags“ bei sich empfängt und er es wagt, sie darauf anzusprechen, daß sie vor einiger Zeit hat durchblicken lassen, daß sie wisse, was mit ihm geschehen werde. Sie leugnet entschieden, so etwas behauptet zu haben. Doch als er nicht locker läßt, gibt sie zu, „auf das Schrecklichste aller Möglichkeiten beraubt“ zu sein. Aber wieder sucht sie ihn damit zu trösten, er selbst werde es nicht erraten. Er meint, vielleicht denke sie auch an das Schrecklichste, daß er sich in seiner Ahnung getäuscht hat und nur ein alter Esel ist. Doch sie sagt ihm, er verstehe sie nicht. Sie denke an etwas ganz anderes. Während ihres Gesprächs ist sie aus ihrem Sessel aufgestanden und steht nun als hoch aufgerichtete schlanke, weiß verhüllte Gestalt, gleichsam erigiert vor ihm und sagt: „Ich habe Sie nicht verlassen.“ „Es war durch das Bemühen, die Schwäche zu meistern, wirkliche Größe in dieser Beteuerung. Und wäre ihr rascher Impuls nicht glücklicherweise erfolgreich verlaufen, er hätte ihn geängstigt, statt ihn zu beruhigen. Aber der kalte Zauber in ihren Augen hatte sich, indes sie vor ihm stand, über ihre ganze Gestalt ergossen, so daß für kurze Zeit die Jugend zurückgekehrt schien. Deswegen konnte er nicht Mitleid mit ihrer Schwäche fühlen, er konnte sie nur sehen, wie sie sich ihm zeigte, selbst jetzt noch kräftig, ihm zu helfen.“ „Die Tür ist nicht zugeschlagen. Sie steht offen“, sagt May Bartram. - „Also soll etwas kommen?“ Sie zögerte noch einmal, und immerfort ruhten ihre lieblich kalten Augen auf ihm. „Es ist nie zu spät.“ „Sie hatte mit ihrem unhörbaren Schritt die Entfernung zwischen ihnen vermindert und stand für kurze Zeit näher bei ihm, dicht bei ihm, wie noch belastet vom Unausgesprochenen. Sie ließ ihn jedoch nur warten. Er wartete nur. An ihrer Bewegung und an ihrem Blick war ihm plötzlich bezwingend aufgegangen, daß sie ihm mehr zu geben hatte. Was er in ihrem Antlitz sah, war die Wahrheit, und seltsam, widersprüchlich: Während die Worte, die von Schaudern sprachen, noch in der Luft nachklangen, schien sie es ihm als das Mildeste, Lindeste darzubieten. Das machte ihn staunen, leichten Herzens dem entgegensehen, was sie ihm offenbaren würde. Und so blieben sie während einiger Minuten stumm, ihr Antlitz leuchtend vor ihm, ihre Nähe unwägbar überredend, und sein weit offenes Auge sehr freundlich, aber sehr gespannt.“ Sie schließt dann die Augen und sagt: „Ich bin zu krank.“ Sie klingelt nach ihrem Dienstmädchen und läßt sich in den Sessel zurückführen. Marcher begreift, daß er jetzt gehen muß und ist erschrocken: „Was ist denn geschehen?“ - „Was geschehen soll“, antwortet sie. So wird ihm die letzte Offenbarung doch nicht zuteil. Das war das letzte Gespräch, das die beiden miteinander führten. Von nun an ist sie zu krank, ihn zu empfangen. Als er sie auf ihrem Krankenlager doch noch einmal kurz sprechen kann, sagt sie ihm, sie könne ihn jetzt beruhigt verlassen, denn das Erwartete sei ja tatsächlich eingetreten, und er habe es nicht bemerkt, habe nicht leiden müssen. Und als er ihr versichert, er leide doch, sagt sie: „Nicht! Tun sie es nicht. Sie brauchen es nicht zu wissen, da wir es nicht sollten.“ Er versteht sie nicht. Er fragt sie: „So ist es, das, woran Sie sterben?“ Sie schaut ihn darauf hin nur an und sagt: „Aber ich kann nicht.“ Das ist der Abschied. Er trauert um sie in ohnmächtigem Zorn. Das einzige, was ihn jetzt noch am Leben erhält, ist die Aufgabe, zu entdecken, was ohne sein Bewußtsein geschehen sein soll. Durch angestrengtes Nachdenken versucht er, den verlorenen Bewußtseinsinhalt zurückzugewinnen. „So wurde der verlorene Bewußtseinsinhalt etwas für ihn wie ein verirrtes oder entführtes Kind für einen untröstlichen Vater. Er suchte danach in allen Himmelsrichtungen gleich einem, der treppauf, treppab an Türen klopft und bei der Polizei nachforscht.“ Er besucht ihr Grab, aber es schweigt. Nach einem Jahr kehrt er aus der Ferne zurück und findet an diesem Grab nun doch so etwas wie eine Heimstätte. Hier ruht die einzige, bei der sein Rätsel, die Einzigartigkeit seines Lebens, aufgehoben war und noch ist, indem sie mehr wußte als er. Hier ruht seine ganze Identität. Er kommt regelmäßig hierher. Die Besuche werden zu einem Ritual.

Ein geringfügiger Zufall bringt ihm plötzlich Klarheit, ein Zufall, belanglos wie ein Wimpernzucken. Der Auslöser ist das Gesicht eines Mitmenschen, eines Mitsterblichen (fellow mortal), das ihn anblickt, „mit einem Ausdruck schneidend wie der Schnitt einer Klinge“. Es gehört einem Mann mittleren Alters unbestimmter Klassenherkunft, der nahebei an einem Grab gestanden hat und nun an ihm vorübergeht. Marcher sieht darin einen unsäglichen Schmerz, der ihn erst tief erfaßt und ihn sich mitleidsvoll fragen läßt, was für ein Vergehen, was für ein Unrecht sich darin ausdrückte, was für eine unheilbare Wunde. Was hatte der Mann besessen, daß sein Verlust ihn so bluten und doch weiterleben machte. „Dann durchbohrt es ihn mit jäher Qual. Der Anblick soeben vor seinen Augen zeichnete ihm wie in lodernder Flammenschrift etwas auf, das ihm bis zum Äußersten aufwühlte, das er sinnlos verfehlt hatte, und was er verfehlt hatte, glühte in ihm als ein Feuerbrand, daß es ihn schmerzte mit herzklopfender Pein. Er hatte es außerhalb seines Lebens gesehen, nicht im eigenen Innern erfahren, wie eine Frau betrauert wurde, wenn sie wahrhaft geliebt worden war. Das überwältigte ihn mit aller Gewalt einer Gewißheit, das war es, was das Gesicht des Fremden aussagte, das ihn noch blendete wie eine Fackel. Das Wissen, es war ihm nicht auf den Flügeln des Erlebten gekommen, es hatte ihn gestreift, ihn angestoßen, ihn umgestürzt, unehrerbietig wie das Schicksal, dreist wie der Zufall.“ Dies ist für Marcher die Stunde der Wahrheit. Es war die Wahrheit, die lebendige und ungeheuerliche, daß in all der Zeit, da er gewartet hatte, das Warten selbst sein Teil gewesen war. Die Gefährtin seiner Wacht hatte das in einem bestimmten, unvergeßlichen Augenblick begriffen, und sie hatte ihm die Möglichkeit gezeigt, sein Verhängnis abzuwenden. Doch er hatte nur dumpf und verständnislos auf den Fluchtweg, den sie ihm gewiesen hat, geglotzt, ohne ihn zu erkennen. Der Fluchtweg wäre gewesen, sie zu lieben. Aber sein Verhängnis kann niemand wenden. Er hat ihr Begehren nicht empfunden, weder ihre leidenschaftliche Liebe zu ihm erkannt, noch sie erwidern können. Er weiß nun, daß sie an jenem Apriltag, als sie aufgerichtet und in weiße Schleier gehüllt vor ihm stand, sich ihm gezeigt hat und er nichts tat, nur darauf gewartet hatte, daß er etwas tun würde. Er weiß nun, daß das Raubtier tatsächlich gesprungen ist, aber an seiner Stelle sie getroffen hat, tödlich getroffen, denn sie hat, im Unterschied zu ihm, wirklich gelebt und geliebt. So war die Dame ohne sein Wissen doch immer mit ihm auf Tigerjagd gewesen, zu der er meinte, sie nicht mitnehmen zu dürfen. Er fühlt nun wenigstens namenlosen bitteren Schmerz, um sich und um sie. Vor soviel Bitternis wurde ihm übel, und er kippt in einer Ohnmacht um. Die letzten Sätze der Erzählung lauten: „Er sah den Dschungel seines Lebens, dann sah er das lauernde Raubtier, und dann, noch während er es anstarrte, sah er, wie es durch einen Lufthauch aufgestört wurde, sich erhob, größer und größer wurde, ihn fixierte und zum Sprung ansetzte. Als es über ihm war, verdunkelte sich der Himmel. Es kam näher und näher. In seiner Halluzination warf er sich, um sich darunter wegzuducken, mit dem Gesicht auf das Grab.“ Die Erzählung demonstriert, wie es auch Lacan gezeigt hat, wie es den Anblick oder das Beispiel eines Anderen, eines Mitmenschen bedarf, der gleichzeitig Rivale ist, um ein Begehren, das aus den Angeln gehoben ist, das sein Objekt verloren hat, (Lacan gebraucht hierfür den Ausdruck Fading und auch den griechischen Terminus Aphanisis) wieder einzurichten. Marcher sieht in dem Gesicht des Anderen, das wie eine Klinge in ihn hineinschneidet, daß dieser Mann sein Objekt der Leidenschaft verloren hat, und daß im Unterschied zu dessen Leben sein eigenes nur darauf ausgerichtet war, das Risiko eines solchen Verlustes zu vermeiden. Er hat erst jetzt schlagartig verstanden, daß Leidenschaft unter der Bedingung eines Verlusts entsteht, unter der Bedingung, daß man den möglichen Verlust zuläßt. Wer leidenschaftlich liebt, weiß mit jeder Faser, daß ihm etwas fehlt, das immer schon verloren ist. Möglicherweise gibt es Menschen, die in besonderem Maße Grund haben oder zu haben meinen, diese Erfahrung zu vermeiden, weil sie der Verlust in besonderem Maße treffen, nämlich vernichten würde. Die Gewißheit, den anderen verlieren zu müssen, zwingt sie, vom Anderen zu verlangen, dies um jeden Preis verhindern zu wollen. Damit setzen sie den Anderen einer Zumutung aus, der ihre Liebe unmöglich standhalten kann, womit sie selbst am Scheitern der Beziehung mitwirken und da Verlassenwerden selbst herbeiführen. Die wachsende Wut auf den Anderen kippt in dem Moment, da er als Adressat des Sich-Beschwerens nicht mehr zur Verfügung steht, in die Psychose.

Jutta Prasse schließt ihre lacaneske Interpretation der Erzählung ab mit dem Verweis auf Kafka. Die Erzählung von Henry James ähnele in gewisser Weise der Parabel Kafkas „Vor dem Gesetz“, in der ein Mann sein Leben vor einer von einem Türhüter bewachten Tür verbringt, um dann im Sterben von ebendiesem Wächter, der ihn nie eingelassen hat, zu erfahren, daß diese Tür, die nun geschlossen ist, allein für ihn bestimmt war. May und Marcher haben ein Leben lang abgewartet, bis die Tür geschlossen wurde, weil die Passage durch diese Tür eine Initiation bedeutet hätte, eine symbolische Kastration, um das Geschlechtliche auf sich zu nehmen. May Bartram sagte, die Tür sei noch offen, aber Marcher konnte in seiner tiefen Hemmung nicht hindurchschreiten.

Jutta Prasse, Sprache und Fremdsprache. Psychoanalytische Aufsätze. Herausgegeben v. Claus-Dieter Rath. Transcript Verlag; die Raubkatze ist von Antonio Ligabue

Mittwoch, 19. Oktober 2011