Metalepsis

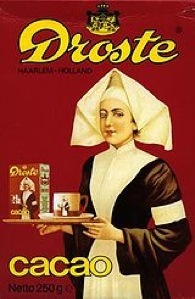

Eine Argumentation, die auf einen infiniten Regreß hinausläuft, weil die Ursache für etwas selbst ein Bedingtes ist, das begründet werden muß, ohne daß diese Bewegung jemals zu einem Ende käme, ist nicht besonders überzeugend. Dasselbe gilt für einen Zirkelschluß. Der Baron von Münchhausen zeigt, was wir von dergleichen halten. Wenn es mir aber gar nicht um saubere Letztbegründung geht, sondern darum, die Überzeugung plausibel zu machen, daß es keine Wahrheit und keine zuverlässigen Bürgen gibt, wenn ich nach einer adäquaten Form für unvermeidbare kognitive Unzuverlässigkeit suche, dann empfiehlt sich die unendliche Vervielfältigung meiner selbst, wie ich sie mit einander gegenüberstehenden Spiegeln erzeugen kann. Dem Effekt verwandt ist der Droste-Effekt. Ein Bild, das diesen Effekt vorführt, zeigt ein verkleinertes Abbild des Gesamtbildes an einer Stelle, wo ein Bild im Bild vorgesehen ist. Diese kleinere Version wiederum enthält selbst eine verkleinerte Version etc. Dieser Effekt ist benannt nach dem Bild auf der Kakaopulver-Dose des gleichnamigen holländischen Fabrikats, das ein Hausmädchen zeigt, das auf einem Tablett eine Tasse heiße Schokolade serviert, auf dem sich auch eine Dose Droste-Kakao befindet, auf der dasselbe Bild zu sehen ist etc. Der Effekt wurde freilich nicht von der Fa. Droste erfunden. Der Maler Giotto di Bodone beispielsweise hat ihn 1320 für sein Stefaneschi Triptychon verwendet, das er für die alte Basilika St. Peter in Rom anfertigte. Das mittlere Altarbild zeigt ein Porträt des Stifters Kardinals Giacomo Gaetani Stefaneschi und zeigt, wie er das nämliche Triptychon dem heiligen Petrus übergibt. Und auch vor ihm lassen sich zahlreiche Beispiele finden. (http://www.answers.com/topic/stefaneschi-triptych)

Auf der Suche nach einem literarischen Beispiel für das Objekt im Objekt stößt man auf André Gides „Falschmünzer“. Der Onkel eines der beiden jungen Protagonisten, der den anderen als Sekretär einstellt, der Schriftsteller Edouard, schreibt an einem Roman, der ebenfalls den Titel „Die Falschmünzer“ trägt und dessen Handlung bis in Einzelheiten der Handlung des Romans gleicht, zu deren Charakteren er selbst gehört. Romantitel und Motivführung spielen auf den berühmten Falschmünzer-Vergleich an, den der Kirchenlehrer Thomas von Aquin anführte, um die Angemessenheit der Todesstrafe für die Schuld der Häretiker zu begründen. Der Falschmünzerei machen sich alle Personen des Romans schuldig. Gide bediente sich mehrmals des ‘Chinese box’- effects, wie er auch genannt wird, oder, um den französischen Terminus zu gebrauchen, des Prinzips des mise‐en‐abyme, wobei er sich ausdrücklich auf „Las Meninas“ von Velasquez bezieht sowie auf das Spiel im Spiel in Shakespeares „Hamlet“, in dem eine Theatertruppe kompromittierende Momente des „Hamlet“ zur Sprache bringen. Gides narrativer Gebrauch des Terminus wurde 1977 in dem Buch „Le récit spéculaire“ gewürdigt und vor allem von Gérard Genette. Der sprach von dem narratologischen Sinn der Metalepsis als eine paradoxe Kontamination der Welt des Erzählens mit der Welt des Erzählten. Metalepsis bezeichnet “jede Art von verletzendem Eindringen eines extradiegetischen Erzählers in das diegetische Universum oder das Eindringen diegetischer Charaktere in ein metadiegetisches Universum.” (Discours de récit; Diskurs der Erzählung, München 1998.) Der Erzählanspruch wird paradoxerweise aufrecht erhalten durch das Verlassen der Erzählebene. Metalepse bezeichnet zunächst eine Regelverletzung. Ähnlich der Katachrese, dem Bildbruch, ist die Metalepsis ein nicht zutreffender Begriffstausch, der Austausch zweier Begriffe, die nur in anderem Zusammenhang in gedanklicher Beziehung stehen. Beispiel: Der Fahrer gefährdete durch seinen sportlichen Fahrstil den Straßenverkehr. Bei der Ersetzung eines vieldeutigen Wortes durch ein synonymes Wort rückt eine im gegebenen Kontext nicht gemeinte Teilbedeutung in den Vordergrund: "Er ist ein Gesandter, aber kein Geschickter." Die Wortbedeutung geschickt im Sinne von gesandt tritt hinter die Bedeutung von geschickt im Sinne von gewandt, tüchtig. In einem erweiterten Sinn fungiert Metalepsis als narrative Technik, die auf antike Redetechniken in der Antik zurückgeht. In der Praxis antiker Rechtsprechung war die absichtliche, wohl überlegte Überschreitung der heiligen Grenze zwischen der Welt, in der man erzählt, und der Welt, von der erzählt wird, eine gebräuchliche Technik. Im russischen Formalismus gewann die narrative Metalepse als Stimme im Text neue Bedeutung. Mehrstimmigkeit und Illusionsdurchbrechungen bei Dostojewski und dem späten Tschechow führten zu der Frage, wie ein Text eine Illusion erzeugt. In der neuen Wissenschaft der Narratologie werden Themen erörtert wie diese: Der analytische Gewinn der Differenzierung der Ebenen 'Geschehen', 'Geschichte', 'Erzählung', 'Präsentation der Erzählung'"; "Die narrative Konstitution: Vom Geschehen zur erzählten Geschichte"; "Unerhörte Begebenheit, Grenzüberschreitung oder Zustandsveränderung. Zur narratologischen Kategorie des Ereignisses". Man könnte auch Partricia Highsmiths oder Xavier Marias Romane nennen. Hofstadter sprach vom “strange loop”, vom narrativen Möbiusband (Hofstadter, Douglas (1979). Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. New York: Basic Books); McHale von einem “short circuit” between the “fictional world and the ontological level occupied by the author, causing “a sudden collapse of the narrative system” (McHale, Brian, Postmodernist Fiction. London: Methuen, 1987). Es geht um „Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst“, um das Phänomen der Embedded Narratives und des illusionsstörenden Erzählens. Malte Stein berichtet vom Internationalen Kongress "B. Travens Erzählwerk" in Eutin 2003: "Die Zivilisation im Busch. Unzuverlässiges Erzählen in B. Travens Novelle 'Der Banditen-Doktor'". Tom Kindt bezieht sich auf demselben Kongress auf Travens 'Die Baumwollpflücker' unter demselben Gesichtspunkt des unzuverlässigen Erzählers". Der eigentliche Gewinn solcher Erörterungen liegt meines Erachtens in diesem Thema des unzuverlässigen Erzählens. In narratologischer Terminologie geht s um „L'art de violer le contrat. Une comparaison entre la métalepse et la non-fiabilité narrative“, um „Métalepses. Entorses au pacte de la représentation“, um "Violation, the Cooperative Way. A Comparison of Metalepsis and Unreliable Narration". Hinter diesem Thema steht die Frage der Konstruktion des Subjekts.

Mittwoch, 16. Februar 2011