Gesicht

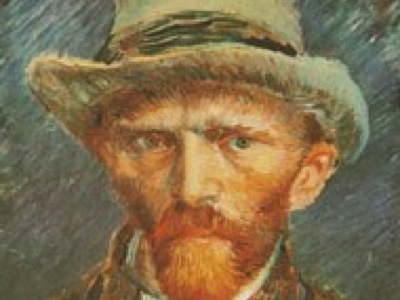

André Breton urteilte abschätzig über Giacomettis Hinwendung zum Porträt, daß inzwischen doch jeder wisse, was ein Gesicht sei. Artaud, der sich selbst in großformatigen Zeichnungen in quälerische Gedanken und Emotionen von Gesichtern einzufühlen versuchte oder besser einwühlte (Werner Spies in der FAZ), stellte anläßlich einer Beschreibung von Selbstporträts Vincent van Goghs fest, daß das menschliche Antlitz seinen Ausdruck noch nicht gefunden habe. "(...) Das menschliche Gesicht trägt wirklich eine Art ewigen Todes auf seinem Gesicht, vor dem gerade der Maler es retten muss, indem er ihm seine eigenen Züge verleiht. In der Tat, in den tausend und abertausend Jahren, seit denen das menschliche Gesicht redet und atmet, hat man gleichsam noch immer den Eindruck, dass es noch nicht begonnen hat, zu sagen, was es ist und was es weiss. Und ich kenne keinen Maler in der Kunstgeschichte, von Holbein bis Ingres, der es erreicht hat, dieses menschliche Gesicht zum Sprechen zu bringen. Die Portrais von Holbein oder Ingres sind dicke Mauern, die nichts von der alten vergänglichen Architektur zu erkennen geben, die sich unter den Gewölbebögen der Augenlieder stützt oder sich in den zylindrischen Tunnel der beiden Wandhöhlen der Ohren einbaut. Einzig van Gogh hat es verstanden, von einem menschlichen Kopf ein Portrait zu entwerfen, das die explosive Rakete des Klopfens eines zersprungenen Herzens ist. Das seine. Der Kopf van Goghs mit Schlapphut macht alle Versuche abstrakter Malerei, die seit ihm und bis ans Ende der Ewigkeit unternommen werden können, null und nichtig. Denn dieses Gesicht eines gierigen Fleischers, wie mit einem Kanonenschuss auf die äusserste Oberfläche der Leinwand geschleudert, und das plötzlich von einem leeren Auge angehalten und nach innen gekehrt wird, schöpft gründlich alle der scheinbarsten Geheimnisse der abstrakten Welt aus, an der die nichtfigürliche Malerei Gefallen finden kann. (...)" (Antonin Artaud,Van Gogh, der Selbstmörder durch die Gesellschaft, 1947)

Über sein eigenes, von Balthus angefertigtes Porträt schrieb Artaud, er sähe darin die Vektoren, die daraus eine „lebendige Hieropgyphe“ machten, ein „Totem der Kraft“. Er sah den „Ekel des linken weiblichen Profils, das eine bittere Vergangenheit hinter sich läßt, und die brennende lebhafte forschende Seite des rechten Profils, das bereit ist, meine Zukunft zu verschlingen.“ (in einem Brief aus Havanna 1936)

An anderer Stelle kommt er auf van Gogh zurück. In dessen Selbstporträt gibt es ein Gesicht ..., das sich nach vorn zu schieben scheint, um uns zu verschlingen und dann in dem Moment, wo der Mund zuzupacken scheint, bemerkt man den schwebenden Blick, der zur anderen Seite gewandt ist“. Von diesem Gesicht, „das uns inspiziert und auskundschaftet, das uns mit drohendem Blick gründlich erforscht“, erfaßt Artaud den Moment, „wo sich die Pupille in die Leere ergießt, wo dieser Blick, der uns wie die Bombe eines Meteors entgegengeschleudert wird, die matte Farbe der Leere und der Leblosigkeit annimmt, die ihn erfüllt“.

„... ein verschlingender Blick, spitz durchdringend, fast obszön durch die Eindringlichkeit und Aufrichtigkeit, und der gleichzeitig ein leerer Blick ist, hohl verzerrt, zurückgezogen, auf ein subexternes Äußeres gerichtet, schrecklicher als alles Innere“. (Fabbri) Ein „Vektor, der Kraft und Mattheit zusammensetzt und der gleichzeitig in den inneren Raum eindringt sowie in den Raum des Betrachters... ein Blick, der ins Auge springt und die Geschichte von Anderen in einen Diskurs verwandelt, der uns betrifft“. (siehe Paolo Fabbri, Die Kräfte des Zeichens, in: Christoph Wulf, Jacques Poulain, Fathi Triki (Hrsg.) Die Künste im Dialog der Kulturen: Europa und seine muslimischen Nachbarn.

Mittwoch, 9. März 2011