Der kreative Akt

Im Unterschied zum Tier, das in seine spezifische Umwelt paßgenau hineingeboren wird und mit seiner Instinktausstattung sich in dieser Nische zu bewegen weiß, ist der Mensch dazu verdammt oder erkoren, seine Umwelt und mit ihr auch sich selbst allererst selbst zu erschaffen. Aus mangelnder Instinktausstattung ist er darauf angewiesen, sich ein funktionales Äquivalent der Instinktsicherheit in Institutionen und Architektur zu schaffen. Seine natürliche Bestimmung dazu, sich seine Natur als Antinatur herstellen zu dürfen oder zu müssen, vermag er in Künsten, Poesie und Philosophie zu reflektieren.

Der Mensch, noch ganz Staunen und Wildheit – so heißt es bei Giambattista Vico, konstituiert seine symbolische Welt unter dem Eindruck der übermächtigen Naturphänomene. Das Gewitter, vor dem er in seine Höhle flüchtet, veranschaulicht er sich anthropomorphisierend als Donnergott. Im selben Moment, da er seinen Gott erschuf, hatte er vergessen, daß er selbst es war, der ihn erschuf. Er las den Naturphänomen selber ab, was sie bedeuteten. Die Subjektivität, die hierzu fähig ist, mag als diese Fähigkeit bestimmt werden. Aber was ist sie selbst, bevor sie sich den Elementen des symbolischen Universums objektiviert hat und sich selbst aus der selbstgeschaffenen Welt wieder herausliest? Was ist der Mensch? Bei Hegel ist er die Nacht der Welt. „Der Mensch ist diese Nacht, das leere Nichts, das alles in ihrer Einfachheit enthält – ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen, Bilder, deren keines ihm gerade einfällt,-, oder die nicht als gegenwärtig sind. Diß die Nacht, das Innere der Natur, das hier existiert – reines Selbst, - in phantasmagorischen Vorstellungen ist es rings um Nacht, hier schießt dann ein blutiger Kopf, - dort eine andere weiße Gestalt ganz plötzlich hervor, und verschwindet ebenso – Diese Nacht erblickt man wenn man dem Menschen ins Auge blickt – in eine Nacht hinein, die furchtbar wird, - es hängt die Nacht der Welt hier einem entgegen.“ (Jenaer Systementwürfe... zitiert nach Zizek, Die Tücke des Objekts S. 44 )

Diese Nacht der Welt ist die transzendentale Einbildungskraft in ihrem elementarsten Zustand, als die unkontrollierte Gewalt der Einbildung. Beide, Vico wie Hegel, bezeichnen den „ursprünglichen Bigbang, den gewaltsamen Selbstgegensatz“ als Genese der Wirklichkeit (Zizek). Während Vico ihre synthetisierende Seite hervorhebt, zielt Hegel auf ihre destruktive Seite, die Kraft zum Aufsprengen des realen. In seiner Nacht erscheinen zerstückelte und unzusammenhängende Vorstellungen. Ob Hegels Destruktionskraft der Synthetisierung nachgeordnet ist oder ihr vorangeht, das Herausreißen sinnlicher Elemente aus ihrem Kontext, die Zerstückelung der unmittelbaren Erfahrung eines organischen Ganzen ist die Rückseite der transzendentalen Einbildungskraft.

Die Frage ist nun, ob der Verstand die Wunde schlägt, indem er die synthetische Einheit in Stücke reißt, oder ob er es ist, der die Wunde schließt, die die Einbildungskraft schlug. Es handelt sich freilich um ein zirkuläres Denkmodell. Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Beide Seiten bilden keinen Gegensatz. Die Einheit, die das Subjekt der sinnlichen Mannigfaltigkeit aufzuerlegen sucht, ist immer erratisch, exzentrisch, nicht ausgewogen, ‚rissig’, ... In diesem Sinn basiert jede synthetische Einheit auf einem Akt der ‚Unterdrückung’ und produziert deshalb einen nicht aufgehenden Rest.“ (Zizek, S. 48)

„Durch den Namen ist also der Gegenstand als seiend aus dem Ich heraus geboren.“ (Hegel, ebenda) Für das Objekt, um aus dem Ich heraus geboren zu werden, ist es notwendig, mit einem reinen Tisch anzufangen, die Gesamtheit der Realität auszulöschen, indem es die Nacht der Welt durchquert, um zu mir zu gelangen. Diese nacht ist auch Hegels Begriff des Wahnsinns, das Sichzurückziehen von der Welt, die Verschließung der Seele in sich selbst, ihre Kontraktion, Implosion, das Durchtrennen aller Verbindungen mit der äußeren Wirklichkeit. Doch gibt es keine Subjektivität ohne dieses Zurückweichen. Wahnsinn ist ontologisch notwendig, weil es unmöglich ist, von der reinen Tierseele, die in ihre natürliche Lebenswelt eingelassen ist, unmittelbar zur normalen Subjektivität überzugehen, die ihre Behausung im symbolischen Universum hat. Der „verschwindende Vermittler“ zwischen beiden ist die wahnsinnige Geste des radikalen Zurückweichens von der Realität, die so den Raum für ihre symbolische Rekonstruktion öffnet. Hegels Satz „Was ich denke, ist objektiv wahr“, könnte auch ein Wahnsinniger sagen. Normalität ist selbst eine Unterart der Psychose. Wie aber ist die Vernunft bloß regulierter Wahnsinn (Schelling) was unterscheidet die wahnsinnige von der normalen Konstruktion der Wirklichkeit?

Alle philosophischen Erzählungen von der Geburt des Menschen müssen einen solchen „verschwindenden Vermittler“ zwischen Natur und Kultur, Chaos und Logos zwischenschalten, ein Moment denaturierter, aus den Fugen geratenen Natur. Der noumenale Bereich läßt sich selbst nicht vergegenwärtigen. Ihn gibt es nur als Verschwinden im eingebildeten Phänomenalen, im Sich-selbst-zum-Verschwinden-Bringen. Darin liegt die Lektion des „Erhabenen“, das das Noumenale negativ bestimmt, als das, was durch die Einbildung nicht restlos zum Verschwinden gebracht werden kann und die Kluft offen hält. Burke fragt nicht, wie diese Lücke zu schließen wäre, sondern wie sie zur Erscheinung kommt. Der Abgrund, der sich im Scheitern der transzendentalen Einbildungskraft ankündigt, ist durch die regulativen Vernunftideen nur unzureichend zu verdecken. Darin liegt der ästhetische Reiz. Das Erhabene ist als seltsame Mischung aus Lust und Leid ein Schema, das gerade durch sein Scheitern erfolgreich ist, ein Genießen jenseits des Lustprinzips. (Zizek S. 58)

Im Erhabenen zeigen sich die Konturen des Nichts, der Leere vor der Konstituierung der Phänomene, die regellose Unordnung der Noch-Nicht-Welt, die präontologische chora. Unsere Fähigkeit der Einbildungskraft scheitert dann, wenn das Objekt zu groß ist. Die Zeit reicht nicht, alle Einzelheiten in der Synthese unterzubringen. Zeit gibt es immer nur als nicht genug Zeit, als Scheitern des Versuchs, der Zeit-Drainage, ein Abfließen der Zeit durch irgendein unentdecktes Loch zu widerstehen. Lacan nennt den Punkt, an dem vermöge der Subjektivität, des freien Akts des Subjekts, seiner kontingenten Entscheidung, eine Ordnung in eine neue verwandelt wird, den Steppunkt. Diese Freiheit, in der das Subjekt noch nicht im Spinnennetz seiner Objektivationen gefangen ist, die unheimliche Kontingenz im Herzen der Subjektivität, bezeichnet nichts anderes als die „Nacht der Welt“. Zizek, S. 64)

Der kreative Akt des Künstlers markiert genau diesen Punkt, das Selbstbewußtsein des Subjekts, untrennbar von dessen unheimlicher Rückseite. Fichtes Begriff des Anstoßes bezeichnet den Augenblick des Einlaufens der Objekt-konstituierenden Subjektivität in die Leere der Nacht, „den lebensgefährlichen Schlag der Begegnung des Ich in seiner absoluten Verfügung mit der irreduziblen Faktizität des Realen. Im Erschaffen des Kunstwerks wiederholt sich das ursprüngliche Aus-den-Fugen-Sein des Menschen. Was das Kunstwerk durch seinen Entstehungsakt behebt, ist das präontologische Universum der Nacht der Welt, in der Partialobjekte in einem Zustand herumirren, der jeder Synthese vorhergeht, wie in den Bildern von Hieronymus Bosch. (Zizek, S. 72) Das blinde Spiel der Vorstellungen ist niemals vollständig unter Kontrolle der Verstandesleitung gebracht. Die Kontrolle ist immer einer Unmöglichkeit und einem irrealen Alptraum-Universum ohne sichere ontologische Fundierung abgetrotzt.

Zizek sieht in den Bildern von Hieronymus Bosch, den Manieristen und bei den Surrealisten den Raum der präsynthetischen Einbildungskraft, den unmöglichen Bereich der transzendentalen Spontanität in Reinform gegenwärtig. „Dieser Bereich ist imaginär, jedoch noch nicht das Imaginäre als gespiegelte Identifikation des Subjekts mit einem festen Bild, d.h. er geht der imaginären Identifikation als ichbildend voraus.“ (75) Dieser Bereich, nicht das Noumenale, ist das ungeheure Reale, das von den Vernunftideen verheimlicht wird.

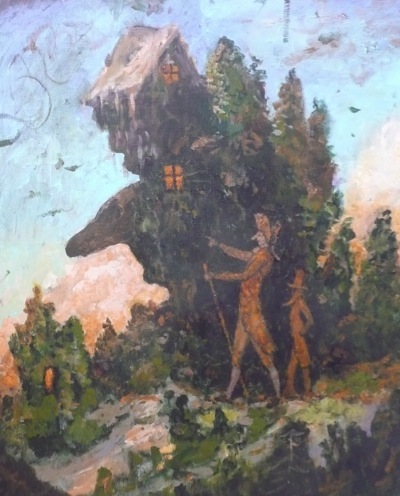

(Abbildung: Malerei von Peter Duka)

Freitag, 22. Juli 2011