Kunstevents und Lottospiel

Auf Ausstellungseröffnungen, Vernissagen wie Finissagen, Kunst-Events, Art-fairs, Galeriefesten zelebrieren Künstler im Verein mit den Kunstbeflissenen den Kult des lukrativen Einfalls. Damit bewegen sie sich im Rahmen der geltenden Ideologie. Dieser Kult ist eine Spielart des Kults des genialen Coups, der seine höchste Ausprägung in der Finanzwirtschaft hat. Er hat allgemein die Ideologie des Self-made-man abgelöst, der auf der Legitimationsbasis der Leistungsgesellschaft gründete. Durch Fleiß konnte ihr zufolge jeder zu Wohlstand gelangen. Die Legitimation der Unterschiede von arm und reich, der unterschiedlich verteilten Chancen, die bislang hinreichend genug durch den Maßstab der Arbeitsleistung gesichert war, hat sich heute, ohne daß dies schon offiziell anerkannt wäre, verlagert auf die Aussicht auf den Spekulationsgewinn. Kollektivität wird nicht mehr als Resultat aus Arbeitsteilung und Gemeinsinn erfahren, sie ergibt sich aus der Illusion der cleveren Intervention zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Der paradigmatische Charakter ist nicht mehr der Self-made-man, sondern derjenige, der ohne uncoole Anstrengung den großen Coup landet.

Der im Kunstbetrieb gepflegte Kult des guten Einfalls – ebendarum wird er von Konzeptkunst dominiert - ahmt die Logik der Finanzmärkte nach, die wiederum dem Muster des Lottospiels gehorchen. Die Börse lebt wie das Lottospiel von dem Selbstvertrauen des Einzelnen, besser zu sein als alle anderen. Ihr Funktionieren beruht auf einem Übervertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Gabe der Intuition und auf dem Vertrauen in so etwas wie den kooperativen Massengeist der anderen, die cooperate identity.

Es geht dabei nicht um einen Gewinn, der der Masse insgesamt zugute käme, sondern um eine kollektive Täuschung, deren Ziel einzig, wie beim Lotto, individueller Reichtum ist. Die Illusion grenzenlosen Reichtums stiftet eine thematische Gemeinsamkeit. Die gemeinschaftliche Illusion dient als Mittel zur Individualisierung, wie sie zugleich auch Mittel zur Integration ist, da der Individualismus in Form der Selbstbewunderung ansteckend wirkt.

Panikkommunikation ist der Zusammenbruch dieses Übervertrauens und der Umschlag in sein Gegenteil, das aber nur die Rückseite derselben Medaille ist. Auch in der Panik findet eine Individualisierung statt, denn z.B. bei Ausbruch eines Feuers in einem Theater versucht jeder für sich den Ausweg zu finden, auch wenn er andere dabei niedertrampeln muß. Auch in der Panik wird der Individualismus wiederum ansteckend und so zu einem, diesmal tödlichen Massenphänomen. Zudem besitzt die Panik für die Außenstehenden große Anziehungskraft. Für die Zuschauer wird sie zu einem ästhetischen Phänomen. Panik ist ohne Beobachter, die sich an ihr schaudernd erfreuen, nicht zu denken. Sie erfüllt den Topos „Schiffbruch mit Zuschauer“ (Blumenberg). Der hochgradige Ansteckungseffekt der Panik und ihre Theatralik verstärken auch den Gleichheitsaspekt. Auch die positive Vorderseite der Medaille, das spontane Massen-Event, braucht Zuschauer. Die Zuschauer fallen aber mit den Akteuren zusammen, wie das von den Verfechtern der performativen Künste stets gefordert wurde.

Im Modus der sich anläßlich eines Kunst-Events spontan bildenden Masse hat sich das herkömmliche Verhältnis von Kennern und Außenstehenden verändert. Traditionell suchte man gegen das Phänomen der Masse das gebildete Publikum der bürgerlichen Öffentlichkeit zu stellen und warb für deren Kultivierung und Bewahrung. Man versuchte, eine klare Grenze zwischen einem demokratischen Publikum und einem zur Demokratie unfähigen Außen zu ziehen, einem Außen, das auf seine körperliche Materialität reduziert ist. Zum Publikum zählten die Besitzenden, während die Eigentumslosen als potenzieller Mob verdächtigt und dämonisiert wurden.

Heute weiß man, daß die als Publikum Inkludierten nicht ausreichen, um Gesellschaften insgesamt zu integrieren und Volkswirtschaften am Laufen zu halten. Ein gewisses Maß an Entfesselung muß zugelassen werden. Es genügt nicht, daß die Reichen spekulieren, auch die einfachen Leute müssen Aktien kaufen und Hypotheken aufnehmen. Die Frage ist daher, auf welche Weise man heute versucht, die latente Angst vor der Masse zu neutralisieren; die Frage ist, wie man glaubt, die Masse zulassen zu können, ohne daß sie irreversibel gefährlich werden kann, worauf man dabei vertraut, und welche Rolle die Kunst hierbei spielen kann.

Im Nationalsozialismus und im Faschismus wurde erstmals die Masse der Gesamtbevölkerung als suggestible und manipulierbare, als Volksgemeinschaft angesprochen und auch kulturell, durch Architektur und Kunst, Radio und Film in Regie genommen. Auch in der modernen Demokratie muß die Grenze zum Außen des Publikums immer weiter hinausgeschoben werden und die Bevölkerung insgesamt als inkludierbar angesehen werden. Die einst als Bollwerk gefeierte bürgerliche kritische Öffentlichkeit wird nun selbst zur Gefahr, indem sie dazu tendiert, die Expansion zu blockieren. Das neueste Konzept ist die Idee einer all-inklusive democracy, wie sie bei Walt Whitman vorgezeichnet ist: Die Massen sind ein unentbehrliches Fundament für die Demokratie; ein alles umfassender Affekt ersetzt die konfliktreiche demokratisch-öffentliche Urteilskraft.

Die moderne Gesellschaft fürchtet sich vor diesen Mechanismen in dem Maße, wie sie die Suggestibilität der Massen braucht, da ihre anonymisierten Abläufe auf blinden Gehorsam angewiesen sind, der nur über Suggestion gewährleistet werden kann. Blind obedience is a social virtue. Die Frage ist, wie man innerhalb dieses Wirtschaftssystems die Auslöser der ansteckenden und Dynamik der Masse, die auch unkontrollierbar werden kann, beherrschen zu können glaubt, während man die Möglichkeit ihrer Emergenz zugleich in immer höherem Maße zulassen muß. Man kann nicht mehr der Ordnung einfach das Chaos gegenüberstellen, sondern man muß anerkennen, daß die Konstitution des Sozialen selbst eine dunkle Unterseite hat. Aus der einen Ordnung kann eine andere Ordnung werden, die beide zur Natur des Sozialen gehören. Das Soziale läßt sich ohne den unter der Oberfläche lauernden Mob nicht mehr denken. Suggestion und Suggestibilität sind nicht mehr krankhafte Zustände und eine Gefahr für die Demokratie, sondern grundlegende Funktionsweisen des Sozialen. Suggestion wird integraler Bestandteil der medial vermittelten Kommunikation.

Beide Aspekte, Ausweitung der Mitspieler und Abgrenzung gegen Irrationalität, sind zwei Seiten einundderselben Strategie und müssen immer wieder neu austariert werden. Was im Falle der Massenbildung geschieht, die Schwächung der Grenze zwischen Individuum und Umwelt, das soll zum permanenten Zustand werden. Naive Gutgläubigkeit im Schutze narzißtischer Selbstüberschätzung soll jederzeit in Massensuggestion verwandelbar sein. Zugleich soll umgekehrt die Kopflosigkeit des Mobs jederzeit kanalisierbar sein. Man nimmt an, daß das Publikum von sich aus dazu tendiert, sich in eine reflektorische Masse zu verwandeln, die sich selbst zur spektakulären Attraktion wird und damit inklusionsverstärkend wirkt, ohne dabei die Individualisierung der Massenelemente in Publikumsmitglieder garantieren zu müssen. Baudelaire sagte: „Wer imstande wäre, sich in einer Menschenmenge zu langweilen, ist ein Dummkopf“. Und Walter Benjamin kommentierte: „Die Massierung der Kunden, die den Markt, der die Ware zur Ware macht, eigentlich bildet, steigert deren Charme für den Durchschnittskunden“.

Die Selbstbezüglichkeit, die sich in Kultur-Events steigert und vervollkommnet, hat Goethe auf seiner Italienischen Reise angesichts der Arena von Verona beschrieben: "Als ich eintrat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umherging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein, sondern ganz voll von Menschen (...) Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren, das Volk mit sich selbst zum Besten zu haben." Wenn nämlich das Volk "sich so beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen; denn da es sonst nur gewohnt, sich durcheinander laufen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als eine Gestalt, von einem Geiste belebt."

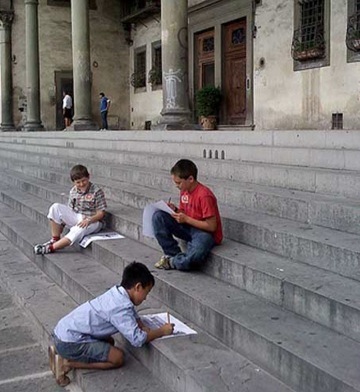

Goethe erscheint diese Form der Architektur so sinnreich und unverzichtbar, daß er sich vorstellt, sie sei aus dem Bedürfnis und dem sozialen Handeln auf natürliche Weise wie von selbst hervorgegangen. "Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Weise sich Über die Vordersten zu erheben: man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel, und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater. - Kommt das Schauspiel öfter auf derselben Stelle vor, so baut man leichte Gerüste für die, so bezahlen können, und die Übrige Masse behilft sich, wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ist hier die Aufgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater durch Kunst, so einfach als nur möglich, damit dessen Zierrat das Volk selbst werde."

Die Masse ist von sich selbst gefangen genommen. Sie genießt sich selbst. Die Artefakte, um die herum und anläßlich deren Ausstellung sie sich bildet, sind nur der Vorwand für das Sich-Ereignen des Selbstgenusses. Man erkennt einander in der Zugehörigkeit zu der jeweiligen spontanen Masse, man erkennt sich aber beim Umschlagen in Panikkommunikation in dem in Not Geratenen nicht als derjenige, dem dieselbe Not auch zustoßen könnte. Die Masse kann nicht in ein systemkritisches Kollektiv münden. Die Masse macht im Gegenteil den Einzelnen gefügig in dem Sinne, daß er zur Solidarisierung nicht mehr fähig ist. Spektakel, das Populäre, ein Faszinosum wie ein Fußballspiel, das Lottospiel, eine Aktienhausse oder eine Immobilienblase, ein Kunst-Event können zu Kristallisationspunkten spontaner Massen werden. Sie dienen als Gelegenheit für das zur Masse tendierende Publikum, sich in die Schizophrenie des gespaltenen Wiedererkennens und damit in die Entsolidarisierung, in das interpersonal enactment (Ronald Laing) einzuüben.

Wer im Casino des Coups und des guten Einfalls Erfolg hat, sieht diesen als verdient an, während er den Mißerfolg aller anderen ebenfalls als verdient erachtet. Der Erfolgreiche stimmt ein in den Chor derjenigen, die dem Rest der Menschheit einreden wollen, daß allein Leistung über sozialen Auf- und Abstieg entscheide, und daß jeder Zweifel an der gesellschaftlich gerechten Verteilung des Reichtums wird als Sozialneid zu diskreditieren sei. Um die Kränkung zu verdrängen, die sich aus dem Gedanken an möglichen Mißerfolg ergibt, versucht man zu ignorieren, daß auch jenseits der Chefetagen und der Medienstars das Leistungsprinzip längst suspendiert ist. Im Gefolge der Arbeitsmarktreformen und einer tiefgreifenden Veränderung der Organisations- und Produktionsstrukturen in der Wirtschaft hat sich eine Leistungskultur entwickelt, die mit Leistung nur noch den Namen gemein hat, die auf einem entgrenzten Leistungsbegriff basiert und die Leistungsbewertung weitgehend dem Markt überantwortet hat. Indem aber der Markt bestimmt, was eine Leistung wert ist, befindet er auch darüber, was als Leistung gilt. Was sich nicht rechnet, so die Marktlogik, hat keinen Wert und somit auch keinen Anspruch auf Vergütung. Das Leistungsprinzip kehrt sich um in die tautologische Banalität, daß die Erfolgreichen sich den Erfolg als eigene Leistung und damit als verdient ein bilden: Erfolgreich sind die Erfolgreichen.

Daß die Veränderungen allgemein hingenommen und sogar begrüßt werden, liegt auch daran, daß die soziale Integration durch Gleichheit zwar verloren ist, wenn nicht mehr leistungsgerecht entlohnt wird, sondern auf gut Glück, aber dafür anderes in den Blick gekommen ist, das nunmehr eine egalisierende Verbindung der Menschen zu schaffen vermag, vor allem der ausnahmsweise entgrenzte Reichtum, den die Börse, der Lottogewinn, auch der kriminelle Deal versprechen. Obwohl der egalisierende Effekt wahnhaft ist und wenige einzelne Gewinner tatsächlich einer Masse von Verlierern gegenüberstehen, ja die wenigen großen Gewinne sogar auf Kosten der vielen anderen erzielt werden, kann man feststellen, daß auch diese wahnhafte Vermittlung funktioniert und die Gesellschaft darüber nicht auseinanderbricht.

Die Steigerung der Unsicherheit mobilisiert sogar größere Zustimmung als die Bemühungen um die Sicherung der gesellschaftlichen Legitimationsbasis. Man muß daher fragen, auf welche Weise charakteristische Steigerungen von Kontingenz die Möglichkeit von Kollektivität nicht nur nicht verringern, sondern sogar zu fördern vermögen. Man sollte daher versuchen, mögliche Zusammenhänge von erhöhter Kontingenz und gesteigerter Sozialität zu ergründen, statt beide als einander Ausschließende zu betrachten.

Während Arbeit und Arbeitsteilung als unsere tatsächlichen Vergesellschaftungsformen nicht mehr wahrgenommen werden und im Alltagsbewußtsein allenfalls noch sentimentale Bedeutung haben, hat sich als ein erfolgreiches Medium neuer Formen von Kollektivität, die in hohem Maße affektgetragen sind, sich von einer politischen Massenbewegung, wie sie einst die Sozialdemokraten im Sinn hatten, jedoch grundlegend unterscheiden, die Illusion massenhaften Reichtums durch Börsenspekulation etabliert.

Von Gemeinsamkeit kann dabei nicht die Rede sein. Zum einen steht die Möglichkeit zu spekulieren, nur einer Gruppe der Bevölkerung offen. Zum anderen ist der Charakter der Gemeinschaft, die Spekulation suggeriert, irreal. Die Vermassung kommt gerade dadurch zustande, daß sich jeder für rationaler und individueller als die Masse hält. Der Individualismus wirkt allerdings ansteckend, so daß die Einzelnen ein Kollektiv bilden - eines, das paradoxerweise aus Eifersüchtigkeit und Arroganz, Gutgläubigkeit und Rücksichtslosigkeit und asozialer Gier gebildet wird. Die Masse ist dennoch nicht das einem bürgerlichen Publikum entgegengesetzte, zur Demokratie unfähige uninkludierbare Außen, sondern etwas Kollektives, das mit Individualismus versöhnt und durch das Faktum der Ausschließung anderer nicht widerlegbar ist.

Die Inklusions- und Exklusions-Apparaturen darf man sich nicht als starre Gebilde vorstellen. Es handelt sich bei der Schichtung auch nicht mehr um ein Oben/unten-Gefälle oder eine Opposition von Ober- und Unterschicht oder von Elite und Volk oder Volkstümlichkeit. Das Populäre stellt auch keine allgemeinverständliche common culture dar. Es darf nicht als Ausdruck einer vermeintlich subversiven Bewegung, gar eines heimlichen Widerstands gegen Hegemonie mißverstanden werden. Bei einem solchen Verständnis würden sich falsche Erwartungen an das Populäre knüpfen. Es handelt sich vielmehr um ein Prozessieren der Unterscheidung Publikum / Masse. Das Nicht-Systemkonforme soll einerseits zuverlässig ausgegrenzt werden. Andererseits kann sich Inklusion nicht ausschließlich auf die funktionssystemspezifischen Mittel verlassen, sondern muß sich auch „fremder“ und im alltagssprachlichen Sinne populärer Kommunikationsweisen bedienen. Die Funktionssysteme riskierten sonst, zuviel an Masse auszugrenzen, was sich die Gesellschaft nicht leisten kann. Zugelassene populäre Kommunikationsweisen können „Entdifferenzierungsfiguren“ genannt werden.

Die Öffnung des Publikums für Kreise jenseits der durch Kunstkritik ausgewiesene Kenner wird flankiert von Entdifferenzierungsfiguren im Reden über Kunst. Auf der Ebene der Artefakte entspricht dieser Vorgang einer Öffnung auf Dilettantismus und Kalauer, das frech Hingerotzte. Da die Kunstkritik flankierend abgeschafft worden ist, fehlt es an Personen, die sich nicht davor fürchten, als Banausen oder Hinterweltler zu blamieren.

Wenn sich die gesellschaftliche Gruppen als wahnhaftes Kollektiv selbst symbolisiert finden wollen, um sich dann um solche Symbole herum versammeln zu können, dann suchen sie nach Symbolen für das Unsymbolisierbare. Wenn einst Mackay die Spekulation als eine über keine eigene Wirklichkeit verfügende Illusion, die jederzeit zusammenbrechen kann, mit der Errichtung eines potemkinschen Palastes verglich, dann sehen sich auch die Menschen in der Masse, die sich um ein Symbol des Unsymbolisierbaren schart, durch einen fiktiven Gegenstand getäuscht, der sie zuvor tief beeindruckt hat. Der Palast, der für die Geliebte aufgebaut wurde, schmilzt durch eine warme Brise dahin, so daß nicht einmal mehr seine einzelnen Fragmente auszumachen sind. Während ein reales Objekt in seine Teile zerbricht, löst sich der fiktive Gegenstand auf, als hätte es ihn nie gegeben, ohne Spuren zu hinterlassen.

Die Möglichkeit des Zusammenbrechens, bei dem sich das Kultobjekt in die Luft des Bluffs auflöst, mindert nicht dessen Funktion. Wie die Masse zu einer gleichmacherischen Maschine mit individualisierender Sogwirkung werden kann, so soll das Event-Symbol wie eine Maschine arbeiten, welche die Illusion verbreitet, daß alle dazugehören. Das potemkinsche Symbol hält die Illusion eines karnevalistischen Zusammenbruchs oder Unterlaufens geordneter Inklusionsprozesse wach, von denen ohnehin niemand mehr glaubt, daß sie für alle offen wären. Wie im Karneval in der spekulativen Verrücktheit eine temporäre Aufhebung von Klassenschranken und Statusfestschreibungen stattfindet, so soll das Symbol, das durch das Kunst-Event gebildet und in ihm gefeiert wird, die zeitlich befristete Inversion zu einem permanenten und normalen Wahn machen, der periodisch aufgewärmt werden kann.

Die fragliche Symbolik arbeitet somit wie die Spekulation. Auch die Spekulation setzt nicht auf eine garantierte Wertsteigerung, sondern auf den sozialen Gewinn, zu denen zu gehören, die es im Unterschied zu den vielen anderen schaffen könnten, wobei diese Chance alle haben, auch wenn sie, wenn überhaupt, nur sehr wenige ergreifen können.

Das Kunst-Event inthronisiert einen neuen sozialen Inklusionsmodus, der sich nicht mehr an Gruppenzugehörigkeit, Kompetenzen oder Leistung orientiert, ohne dabei die unverzichtbare Geltung dieser Werte als herrschende Ideologie anzukratzen. Fiktionalität und populäre Inklusion steigern sich wechselseitig.

Die präsentierten Artefakte und die um sie versammelten Individuen definieren und ergänzen einander wechselseitig, auf eine Weise, wie R. Barthes dies für das „elaborierte Ballett der Höflichkeit“ zwischen dem Eiffelturm und der Stadt Paris charakterisiert hat. Für ihn ist der Eiffelturm das Paradigma des reflexiven Monuments, weil er teil hat an beiden „Geschlechtern“ der Wahrnehmung: Er ist ein Objekt, wenn wir ihn betrachten, und er wird zum Aussichtsturm, wenn wir ihn erstiegen haben. Er ist ein Objekt, das sieht, und ein Schein, der gesehen wird. (Mythen des Alltags) Der Turm sammelt und summiert die gesamte Stadt, während er die Stadt für sich selbst als plötzlich erscheinendes Panorama entwirft, auf Ähnliche Weise, wie das Amphitheater der Gesellschaft erlaubt, sich plötzlich als noble Einheit zu erkennen.

In diesem Ballett hat man, wie schon Boullée wußte, ein wirksames Mittel, die guten Sitten zu formen und zu erhalten (...) Unter den Augen aller erhebt und läutert sich die Seele des Bürgers (...) Man stelle sich 300. 000 Menschen in einer amphitheatralischen Anordnung vor, wo keiner den Blicken der Menge verborgen bleiben kann. Aus dieser Anordnung ergäbe sich eine einzigartige Wirkung. Die Schönheit des erstaunlichen Schauspiels würde von den Zuschauern selbst ausgehen“, „in jenem sonderbaren Bau, wo Blick über Blick gezimmert ist“.

Der soziale Inklusionsmodus des karnevalesken Kunst-Events ist genau betrachtet gar nicht so neu. Der Kunstbetrieb hat nur solange gebraucht, ihn deutlich hervortreten zu lassen. Als mit der französischen Revolution das Volk zum alleinigen Inhaber und Bewahrer der Souveränität wurde, verwandelte es sich in eine beschämende, elende Präsenz. Ausschließung erscheint zum ersten Mal in der Geschichte als untragbarer Skandal. Ausschließung ist nicht länger ein ökonomischer oder sozialer Begriff, sondern eine eminent politische Kategorie. Aus dieser Perspektive ist unsere Zeit nichts anderes als der unerbittliche und methodische Versuch, die Spaltung, die das Volk teilt, durch die radikale Eliminierung des Volks der Ausgeschlossenen zu schließen. Dieser Versuch verbindet, nach verschiedenen Modalitäten und Horizonten, die Rechte und die Linke, kapitalistische und sozialistische Länder; die finden sich vereint im Projekt, ein einiges und ungeteiltes Volk herzustellen.

Im Gegensatz zu Klassengesellschaften ist das funktional differenzierte Gesellschaftssystem der all-inclusive democracy auf Inklusion der Gesamtbevölkerung angelegt. Ausgeschlossene darf es prinzipiell nicht mehr geben, weil es in einer modernen Demokratie keinen vernünftigen oder legitimen Grund mehr gibt, irgendjemanden vom Zugang zu Geld, Wohlstand, Ämtern, Ansehen, Bildung, von der Rechtsfähigkeit oder einer Staatsangehörigkeit oder der Möglichkeit zu heiraten und eine Familie zu gründen, auszuschließen oder all dies von systemexternen Genehmigungen oder Sonderkonditionen abhängig zu machen.

Beim Aufspüren von Gesellschaftlichkeit in der Gesellschaft ist freilich heute nicht länger von einem letzten integrierenden Einheitssinn auszugehen und kann der Begriff Integration nicht als Einheitsgarant fungieren. „Aus strukturellen Gründen muss die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft auf eine gesellschaftseinheitliche Regelung von Inklusion verzichten. Sie überlässt diese Frage ihren Funktionssystemen“ (N. Luhmann). Bei prinzipieller Vollinklusion entscheiden die Funktionssysteme selbst, wie weit es jemand bringt: ob er Recht oder Unrecht bekommt, ob sein Wissen als wahr anerkannt wird, ob er glaubwürdig ist oder nicht.

Funktionale Differenzierung kann, anders als die Selbstbeschreibung der Systeme es behauptet, die postulierte Vollinklusion nicht realisieren. Funktionssysteme schließen, wenn sie rational operieren, Personen aus oder marginalisieren sie so stark, daß dies Konsequenzen hat für den Zugang zu anderen Funktionssystemen. Die Fähigkeit funktional differenzierter Gesellschaften zur Inklusion wird auf ein „Postulat” reduziert, während das „rationale Operieren” der Funktionssysteme tatsächlich zur Exklusion führt.

Das Postulat ist stärker als die faktische Realität. Da man die Tücke des All-inklusiv-Konzeptes, das darin liegt, daß es trotz gegenteiliger Beteuerungen gleichwohl Ausgeschlossene faktisch gibt, nicht plausibel erklären kann, nimmt man tatsächlich von jedem dennoch Ausgeschlossenen an, daß er nicht wirklich integriert sein will, daß seine vorgebliche Integrationsbereitschaft nur simuliert ist. Jeder Einzelne und jede spezielle Untergruppe der Ausgeschlossenen wird zum Symbol einerseits des Affronts gegen die Seriösität des Legitimitätskonzepts, den er verkörpert, andererseits zur Inkarnation des „nackten Lebens“ (Agamben), das die Moderne zwangsläufig im Innern erzeugt, dessen Präsenz sie aber auf gar keinen Fall und in keiner Weise mehr ertragen kann. Die Nicht-Integrierbaren, Unbelehrbaren, Unerziehbaren, Unvermittelbaren, Nicht-Anschlußfähigen bilden den unerträglichen Schatten auf der politischen Bühne des Abendlandes. Sie verkörpern den Schmutz auf dem politischen Körper der Gemeinschaft, der darum unaufhörlich gereinigt und immer neuen Reinigungsprozeduren unterzogen werden muß.

Die Gesellschaft braucht daher Symbole, die geeignet sind, diesen Schatten unsichtbar zu machen. Und sie braucht Menschen, die bereit sind, aus freien Stücken und eigenem Antrieb den Verdacht der Unerziehbarkeit von sich abzulenken. Die Logik der Funktionssysteme dient der Produktion des „Außenseiters“ in einer Gesellschaft ohne Außen, der Verwandlung von Gleichheit in Ungleichheit als Gleichheit. Exklusion ist operational eine Folge von Inklusion; Exklusion folgt dieser wie ein „logischer Schatten“. Die Stadt hat ein Double. Irgendwo befindet sich der Durchgang von der einen Stadt zur anderen, von Berlin nach Bärlin, wahrscheinlich im Schloß.

Die Widersprüche der Konstruktion sind offensichtlich. Doch sie werden in die Zukunftsperspektive hinein verschoben. So wie einst die Kolonien ein Versprechen zukünftigen Reichtums darstellten, so soll die spekulative Einbildungskraft einen Zustand anvisieren, in der alle Bürger mehr oder weniger Teil einer toleranten Bildungsgemeinschaft geworden sein werden. Die fiktive Struktur des kollektiven Objekts verbindet sich mit einer zukunftsbezogenen, ja utopischen Struktur. Das Kunst-event wird zur Akropolis eines Festes regelloser Inklusion in unbestimmter Zukunft. Wenn eine funktional differenzierte Gesellschaft in der Lage ist, extreme Ungleichheiten in der Verteilung öffentlicher und privater Güter und Chancen zu erzeugen und zu tolerieren, dann ist dies der Temporalisierung zu verdanken. Diese Bedingung besagt, daß extreme Ungleichheit nur als temporär angesehen wird und sich rasch ändern kann: Wer heute arbeitslos ist, muß es nicht auch morgen sein. Wer heute noch nicht berühmt ist und noch keinen Galeristen und keinen Kurator hat, hat ihn vielleicht morgen. Das Außen wird in dieser Perspektive unsichtbar. In dieser Welt ohne Außen ist die Niederlage wie die Barbarei verschwunden.

Sämtliche Individuen sind in die Gesellschaft inkludiert insofern, als sie in Funktions-Systeme eingeschlossen sind, in der Kommunikationen der sozialen Systeme auftauchen. Jedes Funktionssystem hat seine eigenen Inklusionsmechanismen für Personen. Das Wirtschaftssystem hat Kunden, das Politiksystem Wähler, das Bildungssystem Auszubildende usw. Wer nun einwendet, daß beispielsweise an der Börsenspekulation nur ein Teil der Bevölkerung teilnimmt, verkennt: Die „allinklusive” Logik des Inklusion/Exklusion-Verhältnisses vorausgesetzt, ist es unmöglich, nicht an der Kommunikation der Funktionssysteme teil zunehmen. Selbst die Person, die kein Geld hat, um zu bezahlen, nimmt Teil am ökonomischen System; selbst der Person, die nicht Recht bekommt, widerfährt dies innerhalb des Rechtssystems; selbst der Jugendliche, der von der Schule fliegt oder ihr fernbleibt, tut dies als ein Teilnehmer des Bildungssystems usw. Exklusion aus einem Funktionssystem zieht Exklusionen in anderen nach sich, in einer negativen Kettenreaktion von Marginalisierungen bis hin zu gänzlichem Ausschluß, obwohl es Ausschluß nicht gibt.

Zur Illustration mag das Beispiel hunderter junger afrikanischer Fußballspieler dienen. Sie werden im Alter von 14-15 Jahren von Agenten nach Europa gebracht, wo die Inklusionshoffnungen auf professionelle Leistungsrollen der meisten unerfüllt bleiben müssen und viele von ihnen in sehr prekären Situationen in Europa zurückbleiben, mit Ressourcen und Handlungskapazitäten, die vielen nicht einmal die Rückkehr nach Afrika erlauben. Auch die Erfolgreichen unter ihnen leben in einem Zustand der „permanenten Transmigration“.

Ein anderes Beispiel: Im Berliner Schulmilieu nennt man die Schüler, die wiederholt von der Schule verwiesen worden sind, „Wanderpokale“, was ironisch die Pflicht der exkludierenden Schule bezeichnet, einen neuen Kontext der Inklusion zu suchen, und die Aufnahmepflicht der übernehmenden Schule. Das Ziel der Schule ist nicht, daß alle den Abschluß schaffen, sondern daß nicht alle ihn schaffen.

Inklusion und Exklusion bilden eine hierarchische Opposition. Exklusion erfolgt durch Inklusion. Als Allgemeines verschwindet das Draußen, als persönliches Leiden bleibt es bestehen, aber auch nur als solches. Indem es des Diskurses entbehrt und nur als begriffloses und nicht-kommunizierbares existiert, verschärft sich das Leiden noch.

Den Künstlern geht es nicht besser. Sie sind die Avantagarde insofern, als sie die Einübung in die Entsolidarisierung freiwillig betreiben und in dem Bewußtsein, daß sie dies über die Nicht-Künstler erhebe. Die spontanen erzeugten Massen der Kunst-Events sind gleichwohl nicht nur der privilegierte Ort für eine soziale Ekstase, sondern auch für die kränkende Erfahrung des Nichtdazugehörens, die sprachlos bleibt und die jeder tunlichst für sich behält. Wer diese Erfahrung macht, für den senken sich aus dem Theaterhimmel des Kunst-Events unsichtbare Vorhänge herab, die ihn von den anderen trennen. Durch immaterielle Sinngrenzen werden die wenigen, die im Kunstbetrieb zählen, weil sie im Dauercasting die Nase vorn haben, von den vielen abgesondert, die nicht zählen. Wer durchfällt, sieht sich aber nicht im Kollektiv der vielen Durchgefallenen aufgehoben, sondern ausgeschlossen von allen anderen. Die Durchgefallenen dürfen sich nicht als Leidensgenossen erfahren. Jeder bleibt als Einzelner eingesperrt in seine Selbstentfremdung und Sprachlosigkeit.

Wer diese Erfahrung macht, fühlt sich wie Luhmanns kafkaeske Putzfrauen: „Reinmachefrauen, die zu früh in den Gerichtssaal einziehen, oder Gasthausbesucher, die statt gedeckter Tische Wahlplakate, Kabinen, Listen und offiziöse Minen vorfinden, merken sofort, daß sie sich in ein anderes System verirrt haben, das gewisse Verhaltensweisen ausschließt und andere eröffnet. Sie stören, definieren die Situation als Störung und unterstellen sich damit den Regeln des gestörten Systems. Systemadäquates Verhalten steht ihnen jedoch nicht zur Verfügung. Sie können weder da sein, noch nicht da sein. Kommunikationsversuche zur Entschuldigung würden die Störung nur verlängern. Nicht selten ist dann systematische Flucht die einzige Möglichkeit, dem gestörten System die Reverenz zu erweisen.“ (Legitimation durch Verfahren)

Freitag, 8. Juli 2011