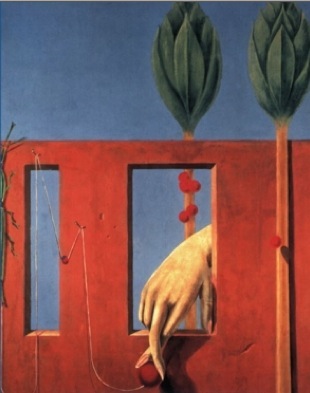

der Künstler und sein Begehren

Es wäre vielleicht nicht die schlechteste Definition des Künstlers (wie auch des Schriftstellers), ihn vermöge seiner eigenen Auffassung von Schuld vom Normalbürger zu unterscheiden. Jener ist davon überzeugt, man mache sich schuldig, wenn man dem Ichideal hinterherhinkt, das maßgeblich vom Kant’schen Imperativ bestimmt wird. Dabei wird das Über-Ich als diejenige Instanz definiert, die die Kluft zwischen dem tatsächlichen Ich und dem Ich-Ideal bemißt, dem das Subjekt nachzueifern hat, und das Subjekt für schuldig befindet, in diesem Bemühen gescheitert zu sein. Ihm geht es um die Schuld, die dadurch verursacht wird, daß man daran scheitert, dem Ichideal nachzueifern.

Dem Künstler in dem hier vorgeschlagenen Sinne geht es um die grundlegendere Schuld, von vornherein das Ichideal, die gesellschaftlich festgelegte Rolle als das Ideal, dem nachzueifern sei, akzeptiert zu haben und damit das elementare Begehren zu verraten, die ursprüngliche „leidenschaftliche Anbindung“ (Judith Butler’s „passionate attachment“). Das Paradox liegt darin, daß ich umso schuldiger werde, je mehr ich den Anordnungen des Ichideals Folge leiste. Ich mache mich schuldig des Verrats an meiner phantasmatischen Anbindung oder an meinem „wahren Selbst“, um auch einen Terminus Winnicotts zu verwenden. Dieser Verrat war der Preis, der vom Subjekt zu entrichten war, um in den soziosymbolischen Raum eintreten und darin einen vorbestimmten Platz einnehmen zu dürfen. Der Künstler bemüht sich oder vielmehr kann nicht umhin, diesen Preis zu verweigern und stattdessen den Preis zu zahlen, aus dem soziosymbolischen Raum ausgeschlossen zu bleiben oder doch ständig mit seinem Ausschluß rechnen zu müssen. Diese Verweigerung verursacht gemischte Gefühle, Stolz und Angst, Kühnheit und Kleinmut in einem.

Das symbolische Gesetz, das vom Vater oder vom Namen des Vaters vertreten wird, verlangt etwa vom Kind, zur Geburtstagsfeier der Großmutter mitzugehen, anstatt mit den Freunden zu spielen, auch wenn es sich zu Tode langweilt. Das Über-Ich sagt zu ihm, du solltest nur mitgehen, wenn du das auch wirklich willst. Ihm reicht es nicht, daß es mitgeht, egal wie es sich dabei fühlt, sondern es muß sich auch darüber freuen und glauben, es handle sich um eine freie Wahl. Das Über-Ich befiehlt ihm zu genießen, was es tun muß. Ihm sich zu widersetzen, ist weit schwieriger und verlustreicher, als sich der väterlichen Autorität zu widersetzen. Dem Vater gegenüber sind die Gedanken frei, wie das bekannte Vormärz-Lied uns tröstend versichert. Dem Über-Ich gegenüber ist man im Double-bind gefangen. Und ein Ausbrechen hat zur unausweichlichen Folge die totale soziale Isolation und die Angst hiervor. Isofern, als der Künstler auch Bürger ist, kämpfen in seinem Herzen zwei unterschiedliche Auffassungen von Schuld gegeneinander.

Donnerstag, 18. August 2011